К МОЕЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЕ

Как вы уже заметили, я вернулся к творческому отпуску. У меня ведь все – не как у людей. У людей – как? У людей: поработаешь по обрыдшей специальности сапера, револьверщицы или механизатора человеческих душ – и – в творческий отпуск! то есть – чтоб на приволье, в спокойной чтоб творческой обстановке заняться чем-нибудь полезным, для души – стихосложением, резьбой по бивню. Гуляй не хочу. А приходит творческий отпуск – глянь, и роман выкристаллизовался так, что уже можно безнаказанно прочесть прозаическое его многопудье родным и безответным близким за чашкой чая, и лирическое, мать твою за ногу, стихотворение внукам на радость, и клык моржовый буквально не узнать.

Так у людей. У меня творческий отпуск – каждый Божий день, включая табельные праздники шабес, тезоименитствы и дни всенародного траура. Он не прекращается – мой творческий отпуск товаров ненародного употребления оптом и в розницу, в одни руки. Слезть с магического треножника, отложить сладкозвучную лиру и отогнать присосавшуюся как пиявку музу – некогда, язык на плече. Ибо то, что у других – праздник, у меня, М. Г., – будни, ибо работа наша такая – Творец. Демиург. Горбачусь на ниве творчества. С неоплаченным бюллетнем и без выходного пособия. Сверхурочно, как лошадь. Моему коллеге, тоже неслабому творцу, силенок еле на семидневку хватило. С тех пор у него, если судить по халатности и отвратительному положению дел с Избранным (а кто его за язык тянул?) Народом, – каникулы. А у меня – креативный акт – каждый день и ночь. Я, видите, – профессионал, профи, а не любитель мы. Это воспаленные юноши и нежные наши девушки полагают, что антонимом творчества является труд нетворческий. Дудки! Противоположностью творчества следует законодательно считать праздность – т. е. Безделье!

Так у людей. У меня творческий отпуск – каждый Божий день, включая табельные праздники шабес, тезоименитствы и дни всенародного траура. Он не прекращается – мой творческий отпуск товаров ненародного употребления оптом и в розницу, в одни руки. Слезть с магического треножника, отложить сладкозвучную лиру и отогнать присосавшуюся как пиявку музу – некогда, язык на плече. Ибо то, что у других – праздник, у меня, М. Г., – будни, ибо работа наша такая – Творец. Демиург. Горбачусь на ниве творчества. С неоплаченным бюллетнем и без выходного пособия. Сверхурочно, как лошадь. Моему коллеге, тоже неслабому творцу, силенок еле на семидневку хватило. С тех пор у него, если судить по халатности и отвратительному положению дел с Избранным (а кто его за язык тянул?) Народом, – каникулы. А у меня – креативный акт – каждый день и ночь. Я, видите, – профессионал, профи, а не любитель мы. Это воспаленные юноши и нежные наши девушки полагают, что антонимом творчества является труд нетворческий. Дудки! Противоположностью творчества следует законодательно считать праздность – т. е. Безделье!

Причем: оплаченного творчества – неоплаченное безделье, а неоплаченного творчества – тоже неоплаченное. Знаю, что говорю. Ибо вернулся к творческому отпуску я не от хорошей, а от плохой жизни.

С чем у нас, у Демиургов, – напряженка в г-ве Израиль, так это с творческой свободой. Т. е. – все свободны, а я – не. Разве это свобода? Хочу (за деньги) – творю, хочу (бесплатно) – не работаю. Это ж – зубы на полку, и неча кивать, что они у меня искусственные. Так что отпуск пришлось продолжить.

И – что характерно: по труду я совершенно не истосковался. Истосковался я по гонорарам. Покуда с наслаждением отказывал себе в радости полноценного творческого труда за деньги. Сказались дурные повадки и привычки: привычка есть еду, иногда повадка пить.

Начал скучать по этим обыденным занятиям. Поймал себя на мысли, что готов прервать праздность ради какого-нибудь свойственного дилетантам дела умелых рук резьбы по кости, опиливания, выпили- вания.

Опиливанья зубов, например, на полке.

Свет отключили, телефон отрубили, газ сам кончился, иссяк. Потянуло к труду. Ну ее, свободу, к бесам, ей-Богу. В этой вашей пресловутой свободе просматривается настораживающая тенденция – похудеть ее носителю.

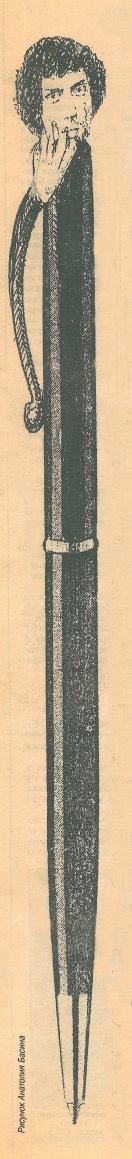

Потянувшись, я было уже собрался раззудить плечо, как не тут-то было! Оказывается, писать – не о чем. Поскольку все, буквально все – уже написано. «Робинзон Крузо» написан, «Поверх барьеров» написан. «Уже написан Вертер». В общем-то, в этом нет ничего страшного. В конце концов, можно поработать и со старыми сюжетами и заглавиями, и даже нужно работать со старыми сюжетами и заглавиями, дабы они не забылись в памяти народной. От склероза. Например, «Робинзон Крузо» – отличный сюжет для фельетончика о новом потерпевшем крушение репатрианте, об обустройстве его на новом месте, о сложных отношениях его с местной козой-нострой и о поиске им друга в йом-шиши. Или «Поверх барьеров» – что-нибудь актуальненькое об обстоятельствах стрельбы в премьера, сейчас все об этом пишут под похожими названиями и заголовками. И все-таки – не хочется повторяться, и по сути – писать не о чем. А значит, я и напишу не о чем. По возможности – не повторяясь. Настоящая поэзия (и – литература. И это не я придумал) – это как раз когда писать не о чем. Это – чистое искусство, а не сиюминутная публицистика – однодневка типа «Преступления и наказания» или «Мойдодыра». Примером для подражания является неувядающее «К моей чернильнице» или не менее неувядающее «Стаи диких гусей на жнивье» достопочтенного Иссы. Или – из него же:

Так кричит фазан,

Будто это он открыл

Первую звезду.

Согласитесь: крыть нечем, перевод с японского.

Сижу, пишу не о чем. Как раз сочинил первые строчки:

Пока Кондом изобретал гондон,

Немало не дремала мать-природа.

Вот так родился пламенный Дантон...

В дверь постучали.

...Трибун и вождь французского народа!

– быстренько дописал я, чтоб не забыть, и пошел отпирать.

– Старичок, у тебя в доме чисто? Ну, ты-то меня понимаешь? – шепот его перешел в сип.

Он мне подмигнул (я отшатнулся).

– Я тебя понимаю, – стараясь сразу психовать, шепнул я. – В доме – нечисто. (В центре гостиной действительно стояли галоши. На ковре пепел. Посуда давно не мыта, так и стоит чистая, поскольку ею по бескормице давненько не манипулировали. Я одинок, я страшно одинок.)

– Старик, – глаза моего собеседника округлились, – идет охота на ведьм. Старичок!

– Хорошее дело, – одобрил я. – Давно пора. От хиллерш проходу нет. И Белых магинь. Снимают сглаз буквально со всего. С корнями. За недорого. С фудпроцессора порчу снимают, с эпилятора. (Я тут по рассеянности – еще в пору экономического процветания – приобрел по системе «Товары – почтой» прибор. Для безболезненного удаления волосяного покрова в носу и в ушах. Ну, как вам сказать... Жужжит. Вибрирует. Причиняет невыносимую боль в носу. Так гверет Анат, одна захожая колдунья, в принципе навестившая мою обитель посоветоваться на предмет преследовавшего ее красного свечения, увидев прибор и лукаво на меня посмотрев при этом – «Честное слово, Норочка, не подумай дурного, это не вибратор!» – взялась на общественных, так сказать, началах и по дружбе снять сглаз с прибора. Чтоб не только жужжал, но и волосы удалял. Я из любопытства согласился. Так что? А то, что действительно – и жужжит в носу как припадочный, и волос дерет до слез, аж дрожит. Но – бьет током, зараза. А от тока ее заклинанье не помогает. Электрошок – это по ведомству Ормузда, а не Аримана, войдите в ее положение.) Так вот: сглаз снимают, чакры как фортки открывают, исцеляют мужскую – даже когда их не просят – слабость, наводят казни и гадости (финансовые трудности, например), оздоравливают до физкультурности ауру, бросают тебя пить, курить, привораживают всяческих идиоток, окропляют твое помещение, после чего жди нашествия рыжих тараканов, и предсказывают будущее, от которого столбенеешь. Так что охота на ведьм – это очень, я б сказал, актуально и гуманитарно. Хорошее, здоровое начинание. И шкурки снимать, не портя мездру.

– Идет охота! Тебя слушают, старик? – он косо показал шеей. И опять подмигнул.

– Даже дочка и то нет.

– А это что?! – он опять крутнул шеей прямо в телефонный аппарат.

Я понял. Я снял трубку.

«Безек шалом! – сказали мне приветливо. – Кав телефон ха-зе менутак зманит ле сихот йоц'от экев иташлюм...» (Я сказал в ответ. Они выслушали.)

– Жучки в доме есть? – не отставал тихий гость.

– Были. Муравьи. Ушли с голодухи, их капитан ушел последним.

– Ты понимаешь серьезность момента?

– Еще как, – сказал я, – еще как!

– Так жить больше нельзя!! Надо что-то делать!

– Как ты прав! И нельзя, и очень кушать хочется. Надо что-то делать. Например, работать.

– Святая простота. Идеалист! В Башне из слоновой кости не отсидишься!

Я приосанился. Моя башня мне нравилась. Хотя действительно не отсидишься – плохо отапливаемая слоновая башня.

– Ты помнишь, что ты писал?

– Насчет чего? Я столько понаписал в жизни, всего не упомнишь...

– «Насчет чего, насчет чего...» Насчет режима.

– А что я написал насчет режима?

– Что у нас в стране правые – идиоты, а левые – сволочи.

– Я? Это написал? А что – хорошая, верная мысль. Тебе не нравится? По-моему, в ней что-то есть, во фразе. Это я – написал?

– Ты с ума сошел. В свете последних событий...

– А что, теперь надо – наоборот?

– Старичок... Теперь вообще – не надо. Надо быть готов. У нас – красный террор.

– Да? – я стал разминать застарелую диссидентскую мускулатуру.

В юности я очень любил находиться в подполье. После первого брака – мне надоело. В подполье негде было развернуться. Не говоря о поставить письменный стол. Поэтому я и иммигрировал. Верней – репатриировался.

– У нас, говоришь, красный террор?

– Старик! Корреспондент «Комсомольской правды» написал, что у нас весь ШАБАК набит правыми экстремистами! (Между прочим, именно в этом духе и написал спецкор главной газеты Израиля – «Комсомольской правды». Не передать, как я ржал. – Прим. М. Г.). И теперь – его (ШАБАК) поэтому разгонят... Понял?

Я задумался. Во-первых, мне совершенно не понравилась идея разогнать наш с вами ШАБАК, кому бы она ни принадлежала. ШАБАК – это все-таки контрразведка. Без нее чувствуешь себя как-то не по себе... Малоодетым в пикейный бронежилет. В нашем-то переплете, э? Во-вторых, красный террор, как я понял, будут организовывать наши же раздолбаи, а значит, он не получится. Максимум террорчик у нас будет – бедная маленькая аграрная страна – еле-еле розовеньким. В-третьих, у меня есть еще «Общество чистых тарелок» – так что свобода слова мне гарантирована.

– Да! – сказал я. – Ну и что с нами (я заглянул в панические зрачки собеседника) со всеми (еще раз заглянул) – будет?! Со всеми?!

– Старик! Душат вольное слово!!!

– Цудрейтер, – сказал я, – нас не перевешаешь. (Тут я, конечно, преувеличил. Например, можно с легкостью перевешать меня. Когда под копытами перебои с ягелем – я часто размышляю о неброском, но достойном выходе для политобозревателя и эсквайра...) Нам не заткнуть (я имею в виду русскоязычную журналистику) – пасть. Мы – из, и из-под земли! – будем пороть правду. Мы – «не могу молчать!». По поводу диктатуры Переса, ад меа ве эсрим. (А из-под земли – точно. Там – Австралия.)

– Старик! – произнес в полный голос визитер. – Старик, я тебе добра желаю...

– Народ и партия едины, – сказал я быстро и громко. – Рабочая партия. Авангарда. Еврейского. То есть – пролетариата, понял? Политику партии Авода – одобряем! Пятилетку – досрочно. В четырехлетку. Наградить товарища короля Хусейна Хашемитова Восточным Иерусалимом в масштабе один к одному. В полный рост. Так ему и надо. Он с ним попляшет.

Гость бледнел. Я подошел к стене и быстро произнес: «Биби – на фонарь!» Это раз! Подождал. Аплодисментов из стенки не раздалось.

– Вот видишь! – победоносно сказал я посетителю. – Не все так трагично. А чтоб ты убедился, что мы живем в демократическом государстве рабочих и крестьян... – я набрал в грудь вольного воздуха нашей родины...

– Не надо... – взглядом молил меня посетитель, – не надо, мой хороший!..

– Надо! – дал ему понять взглядом я.

И прошептал в то место, где стоит утюг, но где раньше – до того, как его описали и вынесли, – стоял телевизор, трофейный КВН: «Йоси Бейлин, ад меа ве эсрим ве ахат, ведет нашу нацию к катастрофе!»

И вдруг. И вдруг я понял, что в доме подозрительно тихо. Не напевает Аглая за стеной какую-нибудь колыбельную. Не звучат гусли под окнами, неувядаемые трембитники нашей Бен-Йегуды. Птицы не поют. Голуби не поют совершенно, дисквалифицировались, сизокрылые. Деревья не растут. Насторожились, наверное. Или я что-то не то сказал? И – сокол, многократно описанный мной в поэтических моих высокохудожественных произведениях, сокол, совершенно не срет в полете на головы прохожих. И прохожих – как сдуло. И собеседник мой – истаял и растворился в воздухе, в вольном авире моего горного Йерушалаима – мой гость какой-то запоздалый у порога моего. И понял я, что доверять самое что ни на есть сокровенное я могу только своей чернильнице. Что когда не о чем писать – таки-да, надо писать ни о чем: к чернильнице. Ей еще можно доверять.