Люди и тексты

Владимир Фромер

ИЕРУСАЛИМ – «МОСКВА-ПЕТУШКИ»

В маленькой – спальной – комнате генделевской мансарды, где-то под тропической бабочкой в раме – висела фотография В. Ерофеева с дарственной надписью на обороте (они познакомились во время одного из первых «наездов» М. Генделева в Москву). Мало кто помнит, что великая поэма Ерофеева «Москва-Петушки» была впервые опубликована в 1973 г. в Израиле, в журнале «Ами», да и сам журнал мало кто видел. О В. Ерофееве, публикации его поэмы и истории «Ами» – фактически первого литературно-публицистического журнала «русского» Израиля – рассказывает писатель и журналист В. Фромер, автор книг «Хроники Израиля» и «Чаша полыни».

В маленькой – спальной – комнате генделевской мансарды, где-то под тропической бабочкой в раме – висела фотография В. Ерофеева с дарственной надписью на обороте (они познакомились во время одного из первых «наездов» М. Генделева в Москву). Мало кто помнит, что великая поэма Ерофеева «Москва-Петушки» была впервые опубликована в 1973 г. в Израиле, в журнале «Ами», да и сам журнал мало кто видел. О В. Ерофееве, публикации его поэмы и истории «Ами» – фактически первого литературно-публицистического журнала «русского» Израиля – рассказывает писатель и журналист В. Фромер, автор книг «Хроники Израиля» и «Чаша полыни».

Михаилу Левину

Книга Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» – явление в российской словесности уникальное. Не менее уникальна ее судьба. Написанная на кабельных работах в Шереметьево в 1969 году, она мгновенно разошлась в самиздатских копиях и вскоре попала на Запад, где ни одно русское издательство не решилось опубликовать «яростную инвективу в адрес великого народа» (так охарактеризовал шедевр Ерофеева редактор одного из старейших русскоязычных изданий на Западе). В конце концов проза, или, если хотите, поэма Ерофеева была издана в Израиле, что тоже свидетельствует о необычайности ее судьбы.

«Москва-Петушки» увидели свет летом 1973-го года, в третьем и последнем номере журнала «Ами» – нашем с Михаилом Левиным детище, которое мы около трех лет тащили на своих плечах. В ту пору мы рыскали по всему Израилю в поисках материалов, ошивались в различных учреждениях и министерствах, выбивая деньги, как ландскнехты, предлагая свои услуги кому угодно, готовые отдаться любой партии в качестве полномочных представителей полумифической молодежно-студенческой ассоциации выходцев из СССР.

Первый номер «Ами», похожий на сброшюрованные материалы самиздата, мы издали в декабре 1970 года на средства этой самой ассоциации, которая тут же тихо скончалась, не выдержав бремени такого расхода.

Второй номер был издан только через полгода на средства Гистадрута, и сам генсек израильских профсоюзов хавер (товарищ) Бен-Аарон выписал нам на это «святое дело» чек. Мы даже хотели сохранить его как реликвию, но чувство долга перед журналом победило.

И наконец, третий, Веничкин, номер появился благодаря щедрости Независимой либеральной партии. Вот кому обязан Ерофеев своей всемирной славой! Увы, и эта партия вскоре угасла, подорвав изданием Венички свои финансовые возможности.

Вышло так: «Два Рима падоша, третий стоит, а четвертому не быти». С присущей мне скромностью отмечу, что два первых номера «Ами» тоже были ничего. В особенности второй, с форматом журнала «Огонек», с двумя черно-белыми пятнами на обложке, похожими на устремившихся в полет жареных гусей. Именно во втором номере впервые были опубликованы тексты песен Высоцкого, Галича и Кима. Мы, в сущности, застолбили новую жилу во владениях поэзии. Ибо это теперь ясно, что хорошие миннезингеры – в первую очередь поэты, тексты которых могут и должны жить самостоятельной жизнью. Четверть века назад очевидность эта была ясна далеко не всем.

Кстати, со вторым номером вышла накладка-неразбериха, затянувшаяся по сегодняшний день. Корректур пять держали мы с Левиным, каждое слово выверили, а про обложку забыли... Получив в типографии готовый тираж, мы с ужасом увидели на обложке журнала, рядом с названием, цифру два и слово «май». И все... А год-то какой? Лишь по одному из объявлений на последней журнальной странице можно сегодня вычислить, что год был 1971-й. В результате совсем недавно ко мне обратились из музея Высоцкого в Москве с просьбой уточнить дату первой публикации его текстов.

И все же лишь третий номер, говоря словами одного из его авторов, польского сатирика Станислава Ежи Леца, растворившегося в веничкиной тени, стал «эпохальным событием, имеющим переломное значение». Мы с Левиным сразу же оказались на описанной Зиновьевым «зияющей высоте».

«Ребята, – спрашивал я друзей и знакомых, – как третий номер?»

«Еще бы, – отвечали мне, – Веничка».

«Ну а профессор Тальман, палиндромоны Гершуни, Лец?» – интересовался я. Друзья смотрели на меня округлившимися от изумления глазами: «Москва-Петушки», – отвечали они с осторожной снисходительностью.

Один из моих приятелей, – человек ядовитый, сухой и обаятельный, – даже поинтересовался: «Что пришлет вам Ерофеев в следующий номер?» Все читали Веничку. Кто обращал внимание на Тальмана, Леца, Гершуни? На великолепный венок сонетов Радыгина? Все сразу хватались за гениальную прозу, игнорируя не только проникновенные речи раскошелившихся либералов, предваряющие журнал, но и все остальное. Как писал Ерофеев: «Даже не прочитав фразы: “И немедленно выпил”...»

Мы прекратили издавать журнал не только потому, что по причинам, о которых будет рассказано ниже, общественные организации и государственные учреждения перестали «доиться». Деньги в конце концов не функция. Их всегда можно достать. В особенности после такого успеха. Под залог Веничкиного имени. Но в том-то и дело, что Веничка поднял журнал на недосягаемую высоту и тем самым погубил его. Ошеломляющий успех связал нам руки. И очень скоро истина забрезжила перед нами. Мы поняли, что завоеванную высоту можно удержать лишь в том случае, если четвертого номера никогда не будет...

«Веничка больше ничего не напишет», – сказал мой друг и соредактор.

«Почему?» – удивился я.

«Он ему не позволит».

«Кто?»

«Автор поэмы “Москва-Петушки”».

Левин ошибся. Ерофеев, правда, не опубликовал больше ни одной страницы прозы. Мифический роман «Шостакович» (не о композиторе), который не видел никто и никогда – не в счет. Но Веничка остался верен себе, и его разбойничьи набеги на литературные бастионы завершились созданием еще двух произведений: эссе «Розанов глазами эксцентрика» и трагедии «Вальпургиева ночь, или шаги командора».

После выхода третьего номера известный эмигрантский публицист сказал раздраженно: «Ерофеев – это железная маска. Бред. Мистификация какого-нибудь маститого прозаика».

Мне осталось лишь пожать плечами. В природе не существовало прозаика, способного на столь гениальную мистификацию.

Вскоре выяснилось, что Ерофеев существует в земной своей ипостаси. Появились люди, его знавшие. Но удивительное дело, – никто не мог описать словами его расплывчатый ускользающий облик.

«Какой он, Веничка?» – расспрашивали мы.

«Ну, – мялись те, кому выпала честь пообщаться с автором гениальной прозы, – голубоглазый блондин. Похож на Есенина. Глушит все без разбору. Но мы лишь потом узнали, что он писатель. Это так странно: Ерофеев и...»

Уже через год после того, как Ерофеев заявил о себе со страниц «Ами» как власть имеющий, его книга была переведена на добрый десяток языков. Его печатали, переводили и грабили все, кто могли.

А мы ловили смутные отголоски его похождений. Ерофеев гулял по Москве, как киплинговский кот по крышам. Всех шокируя, всем импонируя. То там, то здесь возникая на один миг, чтобы исчезнуть навеки. Казалось, что его, как Агасфера, влечет куда-то непреодолимая сила. Прочь от семьи, прочь от людей, прочь от литературы.

Гойя как-то обронил с восхитительной дерзостью, что даже самая благополучнейшая из жизней «это такая тоска». Жизнь Ерофеева – добровольного изгоя, бродяги – не укладывается ни в какие рамки. Кажется, что человек этот – вне времени и пространства. Да так оно, впрочем, и есть.

Герой поэмы «Москва-Петушки» не существует в реалиях нашего измерения. Окружающие нас реалии превращаются в форму его самосознания и трансформируются в ней. Но ведь «Москва-Петушки» это тот классический случай, когда герой и автор слиты воедино. Я почти уверен, что творение Ерофеева сложилось в его душе не как сочетание идей и образов, а как единое целое. Ему оставалось только выплеснуть наружу свой шедевр.

Сразу оговоримся, что термин этот уместен, лишь когда творцу удается создать в искусстве новую – неожиданную и небывалую – форму существования.

Ерофееву удалось, и это стало его проклятием. Автор «Москва – Петушки» превратился в его злейшего врага – в этом смысле Левин был прав. Венедикт Ерофеев разработал одну-единственную идею – но она вместила в себя все остальные. Написанная им вещь оказалось настолько совершенной, что в дальнейшем обрекала его только на подражание самому себе. Венедикт еще пробовал бороться с этим наваждением – менял жанры, и даже не без успеха, но пора уже признать, что в литературе он останется только как автор гениальной поэмы.

Слава Ерофеева все растет – хотя, казалось бы, куда уж больше. «Москва-Петушки», превращенные в пьесу, не сходят со сцены. Критики с похвальным усердием трудятся в «ерофеевских копях».

Хуже обстоит дело с мемуарным жанром. Лучшие воспоминания о Венедикте при- надлежат Лене Игнатовой. А ведь не так уж много лет отделяют нас от Ерофеева живого. Живы еще люди, его знавшие, – ерофеевские друзья-собутыльники. Казалось, им бы и карты в руки, и большое плавание. Но вряд ли мы дождемся от них чего-то существенного.

Рассказать о Веничке... Кому вообще такая задача по плечу? К тому же, Санчо Пансы не пишут воспоминаний о Дон-Кихотах... Кстати, в отличие от героя великой книги Сервантеса, у Венедикта Ерофеева было двое оруженосцев, сопровождавших его на своих прагматичных осликах.

Вадим Тихонов и Игорь Авдиев. Обоих обессмертил Веничка, сделав персонажами своего шедевра. Оба были его закадычными приятелями. Вадим Тихонов – тот самый «первенец», которому Венедикт посвятил свою поэму. И было за что. Вот как сам Веничка описал свое знакомство с Вадей:

«Во Владимире мне сказали: “Ерофеев, больше вы не жилец в общежитии”. И приходит абсолютно незнакомый человек и говорит: “Ерофейчик. Ты Ерофейчик?” Я говорю: “Как то есть Ерофейчик?” – “Нет, я спрашиваю: ты Ерофейчик?” Я говорю: “Ну, допустим, Ерофейчик”. – “Значит, ты Ерофейчик?” Я говорю: “Ну, в конце концов, Ерофейчик”. – “Прошу покорно в мою квартиру. Она без вас пустует. Я предоставляю вам политическое убежище”».

Последнее место вадиной службы – смотритель на сельском кладбище.

Игорь Авдиев – личность не менее колоритная.

Оба еще живы, но вряд ли возьмутся за перо из-за подорванного по известной причине здоровья. Но их устные рассказы, записанные корреспондентом «Комсомольской правды», свидетельства настолько ценные, что забвения не заслуживают. Привожу несколько отрывков для полноты картины.

Рассказывает Вадим Тихонов:

«Как-то то я Веничку от смерти спас. Это была удивительная история. Он любил одну женщину в Орехово-Зуево – совершенно до безумия. Но это не мешало ему ходить к другой – он ее туда аж из Владимира привез. Веничка разрывался надвое: то к ореховской, то к владимирской. Первой говорил: “Не серчай, дурочка. Ну раз она ко мне приехала, я же должен с ней повидаться”. А той объяснял совсем по-другому: “Я же не к ней приехал, а к тебе, но мне и с ней тоже посидеть надо”. Это Юлия Р. Была такая. Строгая и неприступная комсомольская богиня. Однажды в пылу ревности она схватила ружье и пальнула в Ерофеева. Слава Богу, заряд оказался холостым, а то бы нашему Веничке тяжко пришлось. Ружье я выхватил. Смотрю, мой Ерофеич лежит на земле белый, как снег. “Ничего, – говорю, – успокойся. Сейчас пойдем ворон стрелять”.

Веничка не мыслил своего существования без женщин. Они его безумно любили и всегда стояли перед ним на коленях. Ну, как у Пушкина...

Ерофеев умер, и я остался “вторым алкоголиком на Руси”. Первым был Веничка...»

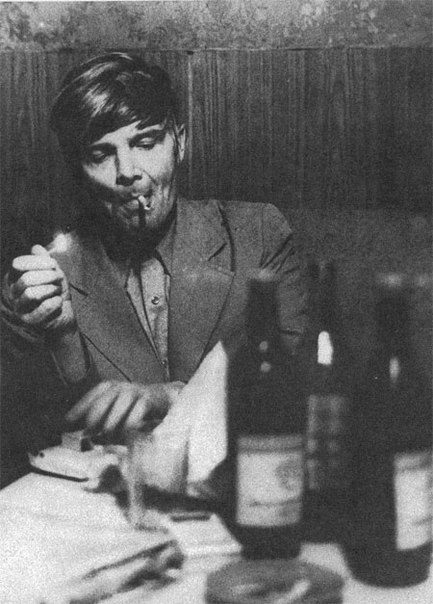

Игорь Авдиев и Венедикт Ерофеев (справа)

А вот из рассказов Игоря Авдиева, он же Черноусый. Веничка сделал его министром обороны Петушинской республики:

«Выпивка была для него работой. Он так говорил: “Человек отличается от животного тем, что пьет водку. От выпивки человеческое тело становится дряблым, а душа твердой”. Когда выпить было нечего, мы изобретали коктейли. О них Веничка в поэме написал. Все составляющие компоненты перепробовали. Однажды даже какое-то германское средство на синтетической основе пили. У Венички начались такие страшные почечные колики, что он, бедняга, по полу катался. Я его спрашиваю: “Тебе действительно совсем плохо?” А он говорит: “В месяце чудесном мае распустились почки. Помнишь, как у Гейне?”

Сохранить остроумие, когда испытываешь такие муки, мог только Ерофеев...

Он угас ранним утром 11 мая 1990-го года в пустой больнице (праздники были). Я собрал его вещи, взял ботинки и отправился в морг – переодевать Веничку. Он похоронен на Новокунцевском кладбище. Каждый год мы ходим на его скромную могилку. Вспоминаем, пьем портвейн. А над кладбищем в это время тихо и незримо пролетают Веничкины Ангелы...»

В том же «чудесном мае» 90-го года пришла в больницу к умирающему Венедикту Ира Якир. Он уже не реагировал на исчезающий этот мир. У изголовья стояла его сестра, монотонно повторявшая:

«Веня, Веня, нашего папу реабилитировали. Ты слышишь, Веня?»

Но Веня не слышал. И не мог оценить трагический комизм чисто ерофеевской ситуации. Умирающему сыну сообщают о посмертной реабилитации отца, сгинувшего в сталинском застенке много лет назад...

Венина сестра показала Ире только что полученную справку о реабилитации главы «клана» Ерофеевых. Корни этой добротной русской семьи на Кольском полуострове. Три брата еще были у Венедикта, похожие на него обаянием и статью. Нет больше этой семьи. Никого в живых не осталось...

Иру поразило удивительное совпадение. Венин отец сидел в мурманской тюрьме в одно время с ее матерью Валентиной Савинковой.

«Причудливо тасуется колода!» – ничего не скажешь...

А мы долгие годы собирали о Веничке апокрифы, которые тем уж хороши, что подстегивают воображение. Может, все так и было. А, может, не было никогда, хоть и могло быть...

Рассказывали, что вскоре после выхода третьего номера «Ами» Ерофеев сказал одному из своих собутыльников: «Меня издали в Израиле с предисловием Голды Меир».

Рассказывали, что однажды, находясь в «ерофеевском» состоянии, он ехал, как всегда, в Петушки, прижимая к груди чемоданчик с двумя бутылками кубанской и с готовой рукописью нового романа «Шостакович», существовавшего в одном экземпляре. И, конечно же, чемоданчик был забыт в вагоне. И, конечно же, Ерофеев убивался по бутылкам, даже не вспомнив в тот день о пропаже рукописи.

Но это – апокриф, а вот о пропаже полного текста второй Вениной трагедии «Диссиденты, или Фанни Каплан» мы располагаем подлинным свидетельством ерофеевского приятеля Ивана Рудакова.

Закончив трагедию, Веня всюду таскал ее с собой в «авоське». Ему казалось, так оно надежней. Летом 1977 года решили они с Ваней прошвырнуться на велосипедах в Абрамцево, – подмосковное дачное место. Взял Веня драгоценную «авоську», взял фотоаппарат и поехали. Привезенные запасы быстро иссякли. Члены у Вени ослабели, а Ваня – мастер спорта, между прочим, – как огурчик.

– Я, – говорит, – мигом слетаю в соседнее село, в магазинчик. Сказано – сделано. Только ехать Ване как-то несподручно. Глянул, а на руле велосипедном с одной стороны – «авоська» болтается, а с другой – фотоаппарат. Снял Ваня эти вещи и под кустик положил. Потом, думает, подберу.

Никакого потом не было...

Привез Ваня бутылки. Добавили.

– А рукопись-то где? – спохватился Веня. Бросились искать...

Рукописи, может, и не горят. Но теряются...

***

И, говорят, ему снился сон.

Сидит Ерофеев за столом, уставленным батареей бутылок и всякой закусью (во сне чего не бывает). А напротив него Смерть. Тянется к нему, зажав стакан в костлявой ладони.

«Смерть, а Смерть!»

«Что, Веничка?»

«А ты все можешь?»

«Все, Веничка».

«Ну так сделай меня бессмертным».

«А вот этого не могу. Ты, Веня, тогда Богом станешь. Ну взгляни на свою рожу в зеркало. Сам посуди – какой из тебя Бог?»

Из этой же серии:

«Вень, а Вень, – говорит Смерть, – а ведь у тебя в Петушках ребеночек есть. Давай его навестим. Гостинцев свезем».

С Ерофеева мигом хмель соскочил. Холодная испарина на лбу выступила: «Что ты, что ты», – забормотал.

А Смерть – ласково так: «Не бойся, Веня, я его тоже люблю».

Рассказывали, что однажды к Ерофееву пришли ребята из ультрапатриотического самиздатского журнала.

«Веня, – сказали, – ты великий русский писатель. Ты первым персты вложил в отверстую нашу язву. Дай нам что-нибудь в журнал».

«Вам нужно что-нибудь идейное?» – спросил Ерофеев.

«Напиши, Веня, как русский патриот, о жидах, испаскудивших родимую нашу словесность».

«Хорошо», – согласился Ерофеев. «Только не бесплатно. Мне интересно, какое это чувство, когда тебе платят».

«Тебе, Веня, заплатим».

И Ерофеев тут же содрал с них пятьсот рублей.

Прошло полгода. О Вене ни слуху, ни духу. Пришли к нему опять.

«Ты, Веня, деньги взял. Где же статья?»

«Я в вашем журнале не только печататься не буду, – я с вами под одним кустиком не присяду».

«Ах сука! Тогда верни деньги!»

«Только судом».

И Ерофеев умер. Не от цирроза печени, а от рака горла. Я видел его за год до смерти в литературной передаче московского телевидения. Чугунное лицо и потухшие глаза. Трубка в горле, и голос из потустороннего мира. Он уже был ТАМ, а не здесь.

Ерофеева приглашали во Францию, где перевод его книги встретил благосклонный прием у самых изысканных критиков. Предлагали операцию. Почти гарантировали успех. Не пустили...

Чего они боялись в период «гласности и перестройки»? Сам Ерофеев никуда не ходил и ничего не требовал. Государство назначило ему пенсию в 28 рублей – и сочло, что выполнило свой долг перед писателем. Друзьям его сказали: «Чего Ерофеев хочет? Его ведь уже печатают на родине. И лечить будут на родине».

Обидно, что он до самого конца остро нуждался. И это при книге, изданной большими тиражами в тридцати странах. Ирине Белогородской, жене Вадима Делоне, получившей от Ерофеева доверенность на ведение в Западной Европе его издательских дел, секретарь престижного французского издательства, хорошо «нагревшего руки» на Веничке, заявил: «Ерофееву? Не заплатим ни франка. Все права принадлежат журналу “Ами”».

Я послал просимый ею документ, но не знаю, помог ли он. Знаю только, что в последующие годы «чужие люди за него зверей и птиц ловили в сети». Многие собирали Ерофееву деньги, переправляли лекарства. В Америке этим занимался обосновавшийся там Левин.

Что знал обо всем этом сам Ерофеев? Кое-что знал. Но факты, трансформировавшись в его сознании, превращаются в трудно уловимое мерцание. Пусть лучше скажет сам Веничка. Вот отрывки из его интервью, насколько мне известно, последнего в жизни, опубликованного в 1991 году в четвертом выпуске альманаха «Апрель»:

– Веня, «Москва-Петушки» впервые были опубликованы в израильском издательстве...

– «Ами».

– А ты знал, что готовится эта публикация?

– Мне как-то сказал Муравьев году в 74-м: «А ты знаешь, Ерофеев, что тебя издали в Израиле?» Я решил, что это очередная его шуточка, и ничего в ответ не сказал. А потом действительно узнал спустя еще несколько месяцев, что действительно в Израиле издали, мать твою, жидяры, мать их!

– В 72-м издали?

– В 73-м.

– А как складывались материальные отношения с издателями за границей – ведь потом издавали еще во многих странах?

– Это действительно очень больной вопрос. А Британия купила у Парижа... То есть никто никому не должен, а я всем немножко должен. Но не должен никто, это уж точно. Я так понял по их действиям.

С чего все началось?

С 28 по 30 мая 1970 года на берегу озера Кинерет, в Огало, проходил съезд молодежи и студентов, недавних репатриантов. Не упомню уж сколько нас там было, но много. Все с интересом разглядывали друг друга. Так вот мы какие. Многие еще не успели отряхнуть с сандалий галутную пыль. Многие еще не завершили процесс «реинкарнации», и душой продолжали оставаться в навсегда покинутом мире. И многие из нас не понимали тогда простейшей истины, к которой пришли потом, каждый своим нелегким путем. Чтобы не быть чужим на этой древней земле, нужно воспринять все ее легендарные были, как часть собственной биографии. Нужно научиться смотреть на мир так, словно тебе три тысячи лет. Тогда все вспомнишь, все почувствуешь, и все поймешь...

Приехали мы в Огало днем. Быстро перезнакомились и табором спустились на берег озера. Пески огненным ковром развернулись на солнце. Обувь жгла ноги. А вдали пылала голубая пустыня. Кинерет...

Вечером меня пригласили на «форум» уже избранной инициативной группы. Я вышел из флигеля для семейных и побрел сквозь апельсиновый сад, под густой россыпью подернутых изморозью звезд, прямо на звон гитары.

Инициативная группа успела уже основательно нагрузиться. За столом, уставленным пустыми бутылками, сидели человек шесть. Бородатый парень с библейским профилем пел, аккомпанируя себе на гитаре. Рядом с ним пристроился Боря Геккер – его я уже знал немного. Счастливый человек, не ведавший сомнений, Боря отличался умением все устраивать и решать любые проблемы, – если только они не носили интеллектуального характера. “Он заземлен, как громоотвод, – сказал о нем кто-то, – молния в него не ударит”. Это правда, но деловая хватка его была изумительной. Боря шел к цели, как гончий пес. Он, инженер, не зная языков, сумел закончить спецкурсы в хайфском Технионе. Преподавателей штурмовал, как вражеский редут, добивал измором. И своего достиг. Но труд инженера в Израиле высоко оплачивается лишь в частных фирмах. Поэтому Боря, потрудившись на государственной ниве, перебрался в Нью-Йорк, где переквалифицировался в водителя такси.

«Тебе полагается штрафняк, – сказал Боря, наливая полный стакан. И сразу перешел к делу. – Завтра будет создана молодежно-студенческая ассоциация выходцев из СССР. Я стану ее председателем. Так решили ребята. Мы хотим издавать свой журнал. Делать его будете вы. Ты, Фромер, и вот он, – Боря кивнул в сторону библейского персонажа, перебиравшего гитарные струны, – Миша Левин».

Все было, как сказал Боря. На следующий день состоялось учредительное собрание. Боря стал председателем, а мы с Левиным редакторами еще не существующего журнала.

Сразу приступили к самому трудному.

«Как назовем? – спросил Левин. – Название журнала должно звучать, как боевой клич».

«Иерусалим», – предложил я.

«Мой народ», – выскочил Боря Геккер.

Левин усмехнулся: «Тогда уж лучше “Ами”».

Вообще-то, вышестоящие товарищи придавали съезду в Огало большое значение. Находившаяся тогда у власти Рабочая партия видела в нас, выходцах из страны «реального социализма», будущее пополнение редеющих партийных кадров. Тех, кто помогут дряхлеющей «старой гвардии» высоко держать партийное знамя. Как же глубоко мы все их разочаровали...

Прошло всего несколько месяцев, и лидеры рабочего движения поняли, что из России приезжают враги тех идеалов, которым они преданно служили всю свою жизнь. И тогда на самых верхах интерес к репатриации из СССР резко снизился. «Зачем нам нужны избиратели Ликуда?» – стали поговаривать в партийных кулуарах. И хотя открыто против репатриации не посмел выступить никто, ее стали притормаживать.

Но все это было потом. У нас же на съезде выступили министр абсорбции Натан Пелед и Шимон Перес, занимавший в то время, как мне помнится, пост министра жилищного строительства. Пересу тогда не было и пятидесяти. Еще молодой, полный энергии, он произвел неплохое впечатление. Тем более, что речь его была посвящена хроническому неврозу в израильско-арабских отношениях. Кое-что из его выступления врезалось в память.

«По долгу службы, – говорил Перес, – мне пришлось неоднократно беседовать с палестинскими общественными деятелями. Одному из них я долго пытался доказать, что евреи имеют право на эту землю. Я говорил об исходе из Египта, о том, что две тысячи лет назад здесь жили и создали великую цивилизацию мои предки. Мой собеседник молча слушал. Потом спросил: “Ну, а когда твои предки пришли сюда из Египта, здесь жили люди?” “Да, – ответил я, – ханаанские племена”. “Ну так вот, – усмехнулся он, – это были мои предки”. Я понял, что спорить бесполезно».

Закончив выступление, Перес сошел с трибуны, и отрывисто пожимал руки тем, в ком видел своих потенциальных избирателей. Мы попросили популярного министра дать интервью для первого номера «Ами». «Позвоните в мою канцелярию, и вам назначат время», – любезно ответил Перес. Мы звонили, но он то был очень занят, то находился за границей. Выступлением в Огало, по-видимому, и закончилась его роль в абсорбции.

Надо было издавать первый номер. Деньги, естественно, достал Боря. Мы даже получили комнатку для редколлегии в университетском комплексе в Гиват-Рам. Шансы нашей «фирмы» тогда еще котировались. Репатриант шел плотным косяком. Университетская библиотека даже выделила средства для пополнения своего русского фонда. Левин, забредя однажды в читальный зал, с удивлением увидел сваленные кучей в углу тома со знаменитым золотым обрезом. Брокгауз. Энциклопедия, ставшая похоронной мелодией раздавленной революцией культуры.

«Мы, – разъяснил библиотекарь, – получили новую советскую энциклопедию и списали старую». «И можно это забрать?», – дрогнувшим голосом спросил Левин. «Сделайте одолжение», – сказал библиотекарь. Левин подарил мне выброшенного Брокгауза. Он и сегодня стоит на моих полках.

Первый номер мы сварганили на обычной пишущей машинке. Распространением его занимался Мирон Гордон, впоследствии дипломат, посол Израиля в Польше, а тогда – студент, усердно штудирующий политические науки, и воспитатель умственно-отсталых детей. Неплохая школа для работы в нашем МИДе. Позже, в бытность свою в Москве, Мирон встречался с Ерофеевым, и подарил ему третий номер «Ами», который у Венички тут же бессовестно позаимствовали.

Ассоциация наша тем временем фактически прекратила существование. Все разбрелись кто куда и занялись своими делами. Остался один Боря. Но он не унывал. Это он свел нас с членом исполкома Всеобщей федерации трудящихся хавером Сеней Каценельсоном. В Сене не было ни одного острого угла. Весь он состоял из приятных глазу овальных линий. Небольшой животик – признак довольства. Простая расстегнутая рубашка, подчеркивавшая пролетарское происхождение. Добродушное круглое лицо, внушающее доверие. Сносный русский, сохраненный из уважения к стране победившего социализма. Он долго отечески беседовал с нами, все время подчеркивая, какие большие надежды связывает с русской алией Гистадрут и лично хавер Бен-Аарон.

Как я уже говорил, кончилось все это тем, что вождь профсоюзов выписал нам чек. Сеня, желая произвести хорошее впечатление, даже не потребовал на предварительную цензуру публикуемые в журнале материалы. Очень скоро ему пришлось горько пожалеть об этом. Он позвонил нам вскоре после выхода второго номера. Его голос дрожал от обиды: «Забудьте к нам дорогу. Ваш журнал не только антисоветский, но и антисоциалистический. Вы популяризируете Жаботинского и этого реакционера Марголина. И вы даже не сочли нужным поблагодарить хавера Бен-Аарона».

Мы удрученно молчали. Да и что можно было сказать?

Вскоре после выхода второго номера нас вызвали в русский отдел МИДа.

«Нехемия», – представился пожилой, крепкий еще человек с военной выправкой, энергично пожимая нам руки. «Яка», – произнес второй, мужчина лет пятидесяти с живыми глазами, поднимаясь навстречу. Состоялся откровенный разговор. Нехемия говорил о том, какое огромное значение имеет для Израиля репатриация из СССР – плод закулисных контактов, тайных переговоров и усилий русского отдела МИДа. Мы, дескать, даже не представляем, какие влиятельные факторы были задействованы с целью убедить кремлевские власти, что репатриация евреев не является процессом политическим и не вызвана отрицательным отношением к советскому строю. Пробитая в железном занавесе брешь может ведь и затянуться. Поэтому МИД против того, чтобы прибывшие на историческую родину евреи афишировали свой антисоветизм. Вот почему издание в Израиле такого журнала, да еще в качестве органа студенческой ассоциации выходцев из СССР, крайне нежелательно. Тут Нехемия положил руку на лежащий на столе второй номер.

Наш ответ свелся к тому, что если в Израиле есть закон, запрещающий издание русскоязычного журнала без разрешения русского отдела МИДа, то мы, разумеется, уголовными преступниками не станем. Ну, а если такого закона нет, то уж не обессудьте. «Такого закона нет», – сказал Яка и усмехнулся. В глазах же у обоих читалось: «Слишком уж вы прытки, голубчики».

И после второго номера наступил длительный антракт.

Прошло больше года. Боря Геккер исчез из нашей жизни – кажется, уже водил такси в Нью-Йорке. Организация «Рога и копыта» давно прекратила свое существование. Два первых номера «Ами» стали библиографической редкостью. Мы, сделав несколько безуспешных попыток раздобыть средства для продолжения дела, которое нам, в общем-то, нравилось, разбрелись в стороны. Левин делал докторат. У меня были свои заботы.

Однажды Левин привел ко мне незнакомого парня с огненно-рыжей шевелюрой. Ни высокий, ни низкий, ни худой, ни полный, он произвел впечатление честолюбца, чувствующего себя выше занимаемого положения, но сомневающегося, признают ли это другие. «Фима Цал», – сказал он, протянув вялую руку.

«Ставь бутылку, – сказал Левин. – Фима издаст третий номер».

Оказывается, Фима, решившийся на политическую карьеру, вступил в Независимую либеральную партию, к тому времени агонизировавшую. Дело в том, что независимые либералы представляли собой осколок когда-то влиятельного политического движения. В движении произошел раскол. Большая часть партийного руководства вступила в коалиционный блок с Херутом, признав Бегина своим вождем, и забрав с собой партийную кассу. «Меньшевики», не подчинившиеся воле большинства, отказались свернуть независимое партийное знамя. Но они потеряли и избирателей, и источники финансирования. Дни независимых либералов были сочтены, и в массовом исходе евреев из СССР они видели чуть ли не единственную свою надежду. Фима обещал им голоса «русских» избирателей и даже целый журнал. Забегая вперед, отмечу, что ни Фима, ни третий номер, ни даже сам Веничка их не спасли.

Но деньги они дали, и мы стали готовить третий номер. Вскоре он, в принципе, был готов. Не хватало лишь ударного материала.

«Обратитесь к Цукерману», – посоветовал нам Юлиус Телесие, написавший для третьего номера статью «Владимир Гершуни – мастер палиндромона». Юлиус, как орден почетного легиона носивший в Москве титул «принца самиздатского», был ментором журнала.

Мы знали, что Борис Исаакович Цукерман считался видной фигурой в правозащитном движении. Свою задачу он видел в том, чтобы заставлять советские власти выполнять собственные законы. Помню, как поразил нас его памфлет, распространявшийся в самиздате после вторжения в Чехословакию. Борис Исаакович, с издевательским добродушием изложив все советские аргументы – «братская помощь», «интернациональный долг», «нерушимое единство соцлагеря» и т.д., – задал вопрос: в чем же повинен Советский Союз с точки зрения международных правовых норм? И пришел к выводу: в массовом нелегальном переходе чужой границы.

И вот мы у Бориса Исааковича. Хозяин, сгорбившись, восседает в кресле, немногословен и неразговорчив. Мы сбивчиво объясняем цель нашего визита, но даже не ведаем, прорываются ли наши слова сквозь вакуум, надежно ограждающий его от внешнего мира. Лицо грустное, непроницаемое и словно навсегда обиженное. Становится ясно, что он, понимая все несовершенство человеческой природы, давно не ждет от общения с людьми ничего хорошего.

Мы кончили. Борис Исаакович долго молчит. Потом тихо спрашивает: «Какова программа вашего журнала?» Мы забормотали что-то о взаимодействии культур.

«Да», – сказал Борис Исаакович и надолго умолк. Минут через пять хозяин нарушил гнетущую уже тишину: «Знаете, я вот приобрел проигрыватель с особым адаптером. Сам кое-что сконструировал. Чистота звука изумительная». Он подходит к полкам и медленно, словно священнодействуя, ставит пластинку. Звучит музыка, вздымаясь и нарастая, как в исполнении соборного органа.

Действительно здорово. И мы даже не замечаем исчезновения хозяина. А он уже возвращается с пачкой глянцевой бумаги. Сфотографированные страницы уменьшенного объема. Строчки сбились в кучу, как овцы. «Ну и будет же работка у машинистки», – мелькает мысль.

Это он, Веничка.

Сказочная удача, как миллионный выигрыш в лотерею.

А музыка продолжает звучать...

Дальнейшее – дело техники. Две машинистки перепечатали Веничку. Перед самым выходом третьего номера меня забрали на сборы, а Левин сдавал экзамен. Наши тогдашние жены Илана и Наташа заклеили последние ошибки и отнесли готовый макет журнала в типографию.

Мой товарищ Владимир Гершович, друг всех известных правозащитников, в дни далекой молодости и сам игравший в опасные те игры, сказал мне много лет спустя:

«А ты знаешь, старичок, что вы издали единственный уцелевший экземпляр Венички? Я сверял потом. Все последующие публикации “Москва-Петушки” – и на Западе, и в России – базируются на вашем тексте. Даже опечатки – и те ваши... К тому же все самиздатские копии имели предваряющую текст страницу с эпиграфом из “корифея всех наук”: “Эта штука посильнее, чем "Фауст" Гете”. В вашем экземпляре эта страница была, к сожалению, утрачена. Поэтому веничкино творение так и осталось без эпиграфа».

«А куда же подевался весь самиздатский Веничка?» – поинтересовался я.

«Сгорел, – удивился такой наивности Гершович. – Тогда за самиздат уже сажали. Правозащитники сжигали весь криминал...

Меня самого грязно-бурое пятно на паркете уличало в простительной, впрочем, человеческой слабости. Гебисты расхохотались, придя ко мне с обыском. Уж они-то в миг поняли генезис этого пятна... И вообще год был тяжелый. 1969-й. Шли обыски, аресты. Многое изымалось на шмонах. Самиздат, существовавший, в основном, на папиросной бумаге, сберечь было непросто. Да и кто думал тогда о сохранении культурных ценностей? В догутенберговский период погибли манускрипты величайших историков и мыслителей древности по той же причине. Не умели хранить...»

В 1977-м году Гершович даже послал Венедикту Ерофееву вызов в Израиль. После того, как получил он из Москвы письмо от своего приятеля Владимира Гусарова – одного из первых публицистов самиздата, личности тоже легендарной, автора нашумевшей книги «Мой папа убил Михоэлса». Письмо с приложенной фотографией Венедикта кончалось адресом местожительства Венички.

Правила игры не оставляли сомнений. Ерофееву нужен был вызов, и Гершович это устроил. Но Веничка как раз женился. Ну и – ребеночек, тот самый, который в Петушках... Короче, Ерофеев никуда не поехал...

Вот, впрочем, представляющий для нас интерес фрагмент из этого письма:

«P. S. 1/3/77. Вчера весь день у меня был Веня, высокий, красивый, даже элегантный мужчина 38 лет. Мальчик, которого он упоминает (в своей поэме. – В. Ф.), учится в четвертом классе, круглый отличник, каким, вероятно, был и сам, пока все не забросил, но я не расспросил его, потому что сам тараторил, а он немногословен. Когда приведший его, увидев третью бутылку на столе, спросил, не делает ли он преступление перед литературой, Веня заметил: “Сегодня необходимо выпить – понедельник”. И – ко мне: “Покажите вашу любимую книгу”.

Я ответил, что здесь только то, что не принимает ни один букинистический магазин, а Веня сказал, что Тютчева никогда не продаст, даже если останется без брюк. И брюки, и пиджак на нем весьма свежие и элегантные. Я ожидал увидеть деклассированного типа со странностями, но ничего подобного, если не считать, что он все время пил и курил, и, как мне казалось, оставался трезвым. Часов в 10-11 он уехал в троллейбусе на Флотскую 17, кв. 78, на свой 13-й этаж...»

Ну а мы сразу ощутили пустоту. Что-то невозвратное ушло из нашей жизни. Но Ерофеева с тех пор из виду не теряли. Он был рад, что его книга вышла в Израиле. Известному нашему поэту, посетившему его, уже неизлечимо больного, подарил Ерофеев свою фотографию с надписью: «Михаилу Генделеву, гражданину благороднейшего государства».

И вот, перед смертью, сотворил Ерофеев статью, настолько жидоедскую, что у получившего ее редактора «Континента» руки опустились. Тем более, что предсмертная воля автора обязывала всенепременно печатать.

Мне думается, что метаморфоза эта вызвана далеко неоднозначным отношением Ерофеева к роли евреев в русской культуре. Ерофеев видел в евреях неотторжимую часть российской интеллигенции, готовую разделить ее судьбу, – пусть даже самую трагическую. Потому и воспринял он с таким болезненным надрывом еврейский исход из России. Известно ведь, кто бежит с тонущего корабля. Впрочем, юдофобский срыв Ерофеева произошел, когда смертельная болезнь уже не позволяла ему контролировать темные силы, заключенные в подспудных глубинах каждого из нас, и проявляющиеся вдруг самым неожиданным образом.

В «Вальпургиевой ночи» Россия – это сумасшедший дом, обитатели которого гибнут, отравленные, – без злого, впрочем, умысла, – главным героем, евреем Гуревичем, погибающим вслед за хором под сапогами остервенелого надзирателя.

Гуревич настолько по-человечески привлекателен, что Ерофеева никто и не помыслил обвинять в антисемитизме. Как в эсхиловом «Эдипе», в основе ерофеевской трагедии – вечная идея о неотвратимости судьбы и неизбежности возмездия.

«Вальпургиева ночь» с большим успехом шла в Израиле.

Поэма же Веничкина, переведенная на иврит Нили Мирской, долго возглавляла у нас список бестселлеров. Ставить «Москва – Петушки» собрался израильский Камерный театр. Так что в Израиле никакого невроза относительно Венички не существует. Говоря словами известного анекдота, вопрос об его антисемитизме «не стоит и стоять никогда не будет».

Я же, когда беру в руки ерофеевскую поэму, вижу кромешную ночь, разрываемую звуками одиноко бредущего куда-то пьяного саксофона, и «полную печали высокую-высокую луну».

В. Фромер. Поэт четвертого измерения

Новости

На сайте опубликована статья Е. Толстой «К рецепции Лермонтова (М. Генделев, "Памяти Демона")».