Русский Израиль

Виктор Перельман

«ВРЕМЯ И МЫ» И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

О журнале «Время и мы» в год 25-летия издания рассказывает его создатель и бессменный редактор В. Перельман (1929-2003). В СССР В. Перельман работал в газ. «Труд» и «Литературная газета», в 1973 г. уехал в Израиль. В 1981 г. вместе со своим журналом переместился в США, а затем в Россию. Автор ряда мемуарных сочинений.

О журнале «Время и мы» в год 25-летия издания рассказывает его создатель и бессменный редактор В. Перельман (1929-2003). В СССР В. Перельман работал в газ. «Труд» и «Литературная газета», в 1973 г. уехал в Израиль. В 1981 г. вместе со своим журналом переместился в США, а затем в Россию. Автор ряда мемуарных сочинений.

Признаться, я довольно долго размышлял, с чего начать это свое юбилейное выступление. Может быть, с того, что за четверть века нами было выпущено 146 журналов, или с того, что их общий тираж давно превысил 200 тысяч экземпляров, или с того, что у нас было 2210 авторов? И чем более я перебирал варианты, тем более поражался унылой монотонности собственного замысла, не способного ничего дать ни уму ни сердцу собравшихся в этом зале.

Было время, когда я всерьез раздумывал: ах, если бы оказалось возможным сделать киноленту о прожитой мной четверти века с журналом и в журнале. Впрочем, журнал, вероятно, диктовал бы лишь сюжет, лишь голую фабулу этой киноповести, которая – кто знает – может быть, еще найдет своего автора. Но, как говорят, улита едет, когда-то будет, а пока, оказавшись на этой трибуне, я почти физически ощущаю, как рвутся из души моей эти прожитые четверть века и не покидает меня искушение выступить перед вами пусть не с киноповестью, а с неким устным сочинением о журнале «Время и мы» и его окрестностях. То есть о журнале и о себе, о журнале и его авторах, о себе и моих встречах, о нашем прошлом и будущем – такой вот, знаете, вольный устный мемуар, запечатленный в голове его автора. Когда-то Милан Кундера в своей «Книге смеха и забытья» упомянул Бетховена и избранную им к концу жизни форму «вариаций» как путь внутреннего разнообразия, как форму максимальной сосредоточенности. Свою книгу Кундера назвал «роман-вариации», по аналогии с этим «Время и мы» – это журнал вариаций. Только не ждите от меня рассказа, стройного, исполненного хоть какой-то гармонии. Жизнь и гармония – вещи не совместные, жизнь – это совсем из другой области, лично у меня вызывающей неодолимую тягу к иронии и мечте. Мечте о прошлом и настоящем, о бытье и небытье, о будущем реальном и несбыточном. Итак, эпизод за эпизодом, вариация за вариацией, картинки и реалии жизни вперемежку с потоком сознания и даже с неким сюрреализмом – по следам написанной мной когда-то книги «Театр абсурда». И не удивляйтесь, если появятся в моем выступлении разного рода фантасмагории, о том, например, как случилось, что КГБ с моей легкой руки заделался первым спонсором журнала «Время и мы», а Голда Меир чуть не стала одним из наших редакторов, и как из небытия пришло ко мне первое письмо Сергея Довлатова, и как, опять же по моей инициативе, произойдет в редакции раскол и на место демократии появится некого рода автократия с одним-единственным правителем – редактором (она-то и поможет просуществовать журналу четверть века), – и как «Время и мы» окажется каким-то немыслимым образом в плену одной из подмосковных мафий, не больше, не меньше. И вот все это и многое подобное, а никакие не блестящие литературные успехи были главным в жизни журнала. Успехи оставим потомкам и соцреалистам. Вы же услышите многое из того, о чем не принято говорить, разве лишь тогда, когда исчезают последние остатки страха и нечего больше терять, и когда я, редактор «Время и мы», на склоне лет приведший свое детище к четвертьвековому юбилею, может быть, получу право сказать: «Я сделал все, что мог, если вы можете сделать лучше – сделайте».

Итак, январь 1976 года. Тель-Авив, улица Ибн-Гвироль, 23. На 3 этаже – редакция «Время и мы», занимающая 12-ти метровую комнатушку в квартире престарелых молодоженов Семы и Женюрки Житницких. Комната завалена до потолка журналами, точнее первым номером журнала «Время и мы». В редакции проходит встреча между хозяином, 65-летним новым оле Сэмом Житницким, инженером-химиком из Запорожья, и главным редактором журнала, вызванным на ковер хозяином квартиры.

– Ну что, редактор,– недовольным голосом спрашивает Сема,– опять одни раввины в номере?

Осуществляя негласный контроль над журналом, Сема, во-первых, абсолютно не переваривает израильских раввинов. И, во-вторых, страшно боится КГБ, которое, по его, Семы, мнению после появления журнала спит и видит, чтобы любыми способами пробраться в его обитель и в один прекрасный день снести ее с лица земли.

Я не слушаю Сему, поскольку озабочен совершенно другим. Из трех тысяч журналов продали что-то штук 15-17. Когда же, наконец, появится наш добрый ангел, первый подписчик журнала «Время и мы»? И надо же, пока я предавался этим невеселым размышлениям, первый подписчик уже поднимался в редакцию и в сопровождении хозяина квартиры вошел в редакцию.

Вам в жизни не догадаться, как выглядел наш добрый ангел. Был это старый еврей с палочкой, в каком-то немыслимом балахоне, по акценту явно израильтянин. «Будем,– говорит,– знакомы, зовут меня Цвийка, фамилия не важно, зовите Рабинович. Аф идиш разумеете? Нет, конечно. Так вот, господа, желаю иметь абонемент на ваш журнал “Хазман и анахну”, аф руссише “Время и мы”. (Это еще, думаю, что за представление, да у него ни гроша за душой). “Давайте, – говорю, – любезный, адрес, годовая подписка – 55 лир”. “Но, но,– говорит, мне нужна не одна, а восемь подписок для моих московских друзей”. – “А вы понимаете, в какую это вам влетит копеечку?” – “Мои друзья люди с деньгами и к тому же люди культуральные, за хороший журнал ни перед чем не постоят”». К чему это я все рассказываю? Да к тому, что, оглядываясь на прошлое, вижу я, что никаким верхам не было интересно наше свободное издание. Ни в Израиле, ни в Америке, ни в сегодняшней России. Разве лишь друзьям Цвийки из незабвенных органов он с первых дней оказался нужен, чтобы по крайней мере быть в курсе дела, что там поделывают их подопечные на своей исторической родине.

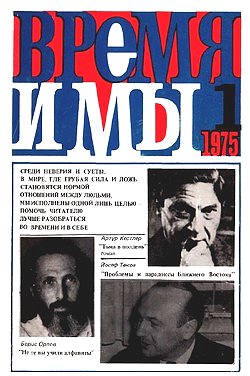

А в редакцию приходили все новые авторы и появлялись новые публикации: вслед за романом Кестлера «Тьма в полдень» и коржавинской «Поэмой существования», «Персональное дело коммуниста Юфы» Виктора Некрасова и сенсация Бориса Орлова «Миф о Фанни Каплан», в которой доказывалось, что никакая не Фанни Каплан, а эсерка Лидия Коноплева стреляла в Ленина. Но все это было ничто в сравнении с нашей воистину необыкновенной, напоминающей детектив жизнью, в которой литературы было куда больше, чем на страницах самого журнала. Вот иду я приморской улице Аяркон, где по ночам проститутки и пимпы, а днем кипит жизнь, не уступающая по своей деловитости лондонскому Сити, и все благодаря тому, что в этом районе находится штаб правительственной рабочей партии «Авода». Из здания штаба выходит навстречу мне прекрасный нарцисс Шабтай Калманович, только что прибывший из Литвы, но каким-то образом уже заделавшийся заведующим русским отделом рабочей партии. Улыбнувшись мне братской улыбкой (не знаю, сохранил ли он ее, став известнейшим московским филантропом, занесенным даже в книгу знаменитых евреев мира), но тогда он первым делом спросил, чем он может помочь журналу. Я что-то пробурчал насчет денег, на что он своим звонким комсомольским голосом воскликнул:

«Вам не деньги, Виктор, нужны, вам имена нужны! Скажи, кого хочешь иметь в редколлегии? Голду Меир? Может быть, Абу Эвана или Моше Даяна?» – «Да ты в своем уме!» – усмехнулся я – «Голда Меир пойдет к нам в редколлегию!» «Пойдет, еще как пойдет, если партия прикажет, еще и не туда пойдет!» Вскоре в редколлегии вместе с Коржавиным, Некрасовым, Зандом, Лией Владимировой появился Йосеф Текоа, представитель Израиля в ООН, а вместе с ним и Аарон Ярив, бывший начальник израильской разведки, которые хоть и пришли сюда по велению партии, но их «партийное влияние» оказалось не очень-то опасным для журнала, поскольку из-за незнания русского они не были даже в состоянии его прочесть.

А жизнь, между тем, шла своим чередом, журнал мало-помалу становился на ноги, и единственно, чего нам не хватало (несмотря на поддержку Цвийкиных друзей) – это денег.

Бесконечные обещания Сохнута ничем не кончались, тогда я отправился на прием к израильскому финансисту номер один Пинхасу Сапиру.

Видно, Бог не мог более оставаться к нам равнодушен. Ничем иным всего происшедшего в кабинете финансового короля Израиля я объяснить не могу. Сапир оказался дремлющим за своим огромным письменным столом бритоголовым и могучим круглолицым очкариком. Как мне показалось, он всю нашу аудиенцию проспал. Я говорил о грядущей российской свободе и демократии и о том, какая миссия возложена на журнал «Время и мы», голова заснувшего Сапира беспомощно упала на грудь, а его помощник Журини делал мне отчаянные знаки, чтобы быстрее закруглялся. Огорченный, я умолк, и вдруг Сапир, громко кряхтя, поднимает голову, поворачивается животом к помощнику и говорит: «А ты знаешь, Журини, мне этот еврей чем-то нравится». На третий день я получил письмо, в котором Сохнут уведомлял меня, что всем сотрудникам журнала «Время и мы» выделена стипендия по тысяче лир в месяц.

Заранее предвижу ваше недоумение – ну, а как же все-таки главная тема: журнал «Время и мы» и его авторы, авторы и новые их произведения. Что до авторов, то они в те брежневские времена не отваживались даже писать в Израиль, слишком легко было в те годы угодить в достославную Потьму. Так что, если они и появлялись в редакции, то как бы возникали из небытия, как посланники Бога и судьбы. Так появился в Нью-Йорке С. Довлатов, приезду которого предшествовало присланное им из Вены письмо. «Дорогой Виктор,– писал он,– меня в одночасье вытурили из России, и через недели две я буду в Нью-Йорке. Но хоть убейте, я абсолютно не знаю, что буду в Америке делать. Виктор, дорогой, возьмите меня в вашу редакцию – кем хотите – литсотрудником, корректором, сторожем, вышибалой, что скажете, то и буду делать, но только в редакции, без которой я просто тихо загнусь». Не стал он ни уборщиком, ни швейцаром, а, приехав, извлек откуда-то из чемодана свое «Соло на ундервуде», а потом «Купцов и другие», а потом великолепный рассказ «В гору».

Любил ли он нашу редакцию? Ах, задайте мне вопрос попроще, у Довлатова на все вопросы были свои довлатовские ответы. Так, через месяц после приезда, где-то выступая, он вслух философствовал: «Странный журнал “Время и мы” – прозы нет, поэзии нет, критики нет, а журнал – хороший». Типичный довлатовский афоризм, которые он так щедро разбрасывал по своим сочинениям и еще искуснее заимствовал их у других, стяжая не без их помощи славу российского прозаика номер один.

Судьба была не похожа на судьбу, одни прибывали в Америку, другие колесили по Европе – как описать мне их фантастические, из театра абсурда судьбы?

Вот Александр Галич, тоже один из наших первых авторов, великий поэт и великий мученик эмиграции. Впервые я увидел его в 1974 году, в Париже, в клубе масонской ложи, где выступал он, приехавши из Скандинавии, куда его с треском выперла любимая Родина.

Как сейчас помню, стоит он, огромный и необыкновенно красивый, на деревянной и совсем маленькой клубной сцене. Он сильно волнуется – первое публичное выступление – стирает капли пота со своего большого лба. Позади на сцене – весь цвет первой эмиграции: князь Иоанн Шаховской Сан-Францисский, его кузина княгиня Шаховская и еще какие-то седовласые старцы, – и опять же маленький, ветхий зал человек на сто не больше, божьи одуванчики из дореволюционных эпох, с моноклями, с экзотическими веерами, пришедшие поглазеть на заморское чудо, высланное на Запад Советами.

Слышали, что он поэт и бард, но что у него за стихи, у этого советского поэта, и о чем он будет петь, и о чем вообще могут писать и петь в этой ужасной большевистской стране. Он вскидывает перед собой гитару и начинает, в зале нарастает шумок. На мгновение мне кажется, что Галич тронулся. Он перебирает пальцами струны и поет, но боже, что поет, он действительно сошел с ума, он поет этим осколкам старой России, этим последним дворянским отпрыскам «Балладу о прибавочной стоимости». О товарище Парамоновой, о рабочем Климе Петровиче Коломейцеве, о советских людях, выезжающих за рубеж с баночками салаки в чемоданах – с такой нежностью воспетый им деликатес советских туристов за рубежами любимой Родины. Он поет, и я слышу, как одна из моих соседок с нетерпением спрашивает у другой: «Послушай, дорогая, а что это такое, эта ихняя салака?»

Что мне к этому добавить? Мог бы рассказать я, верно, многое, ибо Галич был особым человеком в русской культуре и особым автором в нашем журнале. И не только потому, что напечатал именно у нас свой удивительный плутовской роман «Блошиный рынок», – другого Галича, думаю, вряд ли когда-нибудь получит русская культура.

И вот он сидит в моей тель-авивской квартире на улице Беньямина Минца, а рядом с ним его очередная спутница жизни светловолосая рижанка Мира Мирник, он много пьет и почти не скрывает, как тяжело у него на душе. На «Свободе», куда его пристроили, на него бесконечно пишут доносы: старший редактор русских программ Галич опаздывает на работу, старший редактор Галич не занимается правкой текстов и не выполняет свой план по скриптам... И в довершение всего его жена Нюша, Ангелина Николаевна, по причине алкоголизма оказывается в сумасшедшем доме. «У меня только на нее уходит 500 марок, подумать, 500 марок в месяц!». Так было в этот вечер, а назавтра он будет стоять на гигантской сцене самого крупного в Израиле зала «Гейхал а-тарбут», и тысячи собравшихся, стоя, будут ему аплодировать, еще не спевшему ни одной песни, а только за то, что он, живой Галич, стоит перед ними с гитарой, в почтении склонив голову.

Чувствую, что давно мне пора крутить ленту дальше, а я все не могу оторваться от Галича, с коим нас связывало столько лет дружбы.

Вот все мы на съезде диссидентов, в Западном Берлине. Почти все тут наши авторы, и все выступают, все говорят и не могут выговориться. Эма Коржавин, усевшись на своего любимого конька, обрушивается с едкими инвективами на бездарность американских генералов, кремленолог Эрнст Неизвестный, специалист по советским цековцам-аппаратчикам, предрекает скорую гибель брежневщины...

После заседания дает ужин знаменитый Аксель Шпрингер, к которому невозможно пробиться. Иудео-христианин Мелик Агурский тащит меня к Шпрингеру, чтобы представить ему редактора международного литературного журнала «Время и мы». Шпрингер рассеянно на меня смотрит и кого-то упорно ищет – конечно же, Галича, его могучая фигура и красивое, породистое лицо резко выделяется среди опьяневшего зала. «Господин Буковский! Господин Буковский! – окликает Галича Шпрингер, – я хотел бы у вас узнать, как там дела в России». – «Что вы спросили? – весело раскачивается с бокалом Галич. – Как в России? На кладбище, знаете, все спокойненько!»

Это – в Берлине у Шпрингера. А потом снова Париж, мы молча бредем с ним по набережной Сены. «Как ты думаешь, Виктор, увидим мы с тобой еще когда-нибудь Россию? Ты знаешь, мне кажется, что нет, не увидим, скажи, кому мы там вообще нужны...»

Я бы закончил про Галича на другой оптимистичной ноте, но нету у меня других слов, кроме разве стихов, которые уже пьяный вдрызг Галич вдруг вздумал читать в западноберлинском ресторане в Грюневальде. В зале остались одни только немцы, которым, уже едва держась на ногах и не выпуская рюмки, Галич читает «Облака, плывут облака, не спеша плывут как в кино, а я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило».

Между тем со страниц журнала слышны все новые голоса – Горенштейна с его «Искуплением» и «Бердичевым», Бориса Хазанова с его «Часом короля», Юрия Карабчиевского с его «Жизнью Александра Зильбера», Зиника с его «Извещением» и «Перемещенным лицом» – вот среди каких окрестностей жил и развивался журнал «Время и мы» в 70-80 годы. Журнал читают на всех континентах, его выписывают крупнейшие университеты мира, говорить бы мне об этом с гордостью, а меня охватывает странное ощущение – не слишком ли идилличен этот мой рассказ, не ухожу ли я в нем от некоей важной и тяжелой правды при описании российских людей, волей судьбы оказавшихся в изгнании.

У меня нет ни малейшей охоты возносить эмиграцию, как нет охоты ее хулить. Она была такая, какая была, какой я увидел ее в 1976 году, когда снова приехал в Париж. Приехал для того, чтобы разыскать посланную из Москвы по каналам самиздата рукопись Бориса Ямпольского. Впоследствии она выходила под разными названиями, помните их – «Арбат», «Табор», «Хранить вечно». Но это было позже, а впервые появилась у нас под заголовком «Большая эпоха» в 13 номере «Время и мы» за 1977 год.

Для журнала это был факт большого литературного значения – самиздатская рукопись затравленного в Москве Бориса Ямпольского. Мне же более всего запомнились ее поиски, во время которых я лучше узнавал психологию и нравы, зарождающиеся в эмигрантской среде Парижа. Нет, здесь не было злодеев – все это были милые, интеллигентные люди, диссиденты и литераторы, много сделавшие для разоблачения советского режима, но, увы, несшие в себе особые эмигрантские комплексы, которые вскоре так жестоко начнут лихорадить нашу литературу в изгнании.

Первым я обратился к редактору «Континента» Владимиру Емельяновичу Максимову, нет ли у него рукописи Ямпольского. Максимов тут же отфутболил меня к Марии Васильевне Розановой: – «Там у них, у Синявских, ищите, у них там и не такое найдете!» – и я тотчас вспомнил о недавнем расколе «Континента» с Синявскими.

Мария Васильевна встретила меня с изумленным лицом: «У нас? Боря Ямпольский? Да кто вам сказал такую чушь? Максимов? Пускай он со своим “Континентом” катится, знаете куда? Сказала бы куда, – Синявского стесняюсь!»

Я снова еду на рю Ларистон, к Максимову: «Ну знаете, Виктор, это вопрос политический, замотать рукопись такого писателя! Скажите Машке, пускай на кухне поищет, на кухне, среди кастрюль». Я снова поехал к Синявским, а потом снова к Максимову, поражаясь, сколько накипи и ненависти народилось между двумя прекрасными русскими писателями. Но это было только начало. Тогда еще Максимовым и Буковским не был создан «Интернационал сопротивления», обрушившийся на «предателей» и либералов, еще не появилась максимовская «Сага о носорогах», памфлет против Белля, Синявских, Эткинда, против Запада, против всех, кто не с нами, а против нас. Но уже в те парижские дни, сидя в гостях у Максимова, в его доме на рю Ларистон, я чувствовал, как разгорается пламя войны между двумя лагерями эмиграции. «Все это, Виктор, не просто так, все это вопрос политический!» – не уставал повторять Максимов, разливая по тарелкам дымящиеся и им же сваренные великолепные суточные щи. Потом пригласил подняться наверх, где находилась редакция «Континента».

Мы шли по длинной, каменной лестнице, он шагал впереди меня, перепрыгивая через ступени, и то ли с опаской, то ли с привычной настороженностью озирался на двери соседей. И вдруг, потрясши в сторону одной из них пальцем, воскликнул: «Анонимки, Виктор, пишут! Анонимки! Все как, в России!»

Вскоре по эмиграции пошли слухи, что издательство Ульштейна собирается заменить Максимова Синявским, в связи с чем Владимир Емельянович послал Акселю Шпрингеру личную телеграмму, в которой потребовал «немедленно разогнать красную сволочь», засевшую в издательстве Ульштейна. Вот так это было, и, может, время привести мне выдержку из интервью профессора Джона Глэда с Марией Васильевной Розановой. «Только в эмиграции, – говорила она, – я по-настоящему поняла, что моя страна – это наше общее произведение, а не откуда-то пришедшие и навалившиеся на страну, оккупировавшие ее силы марксизма, социализма, ленинизма, коммунизма. Нет, это общество, которое построили мы сами. Выехав на Запад, мы – третья эмиграция – построили абсолютно тот же мир, из которого когда-то уехали и с которым когда-то так боролись. Единственно, что мы не можем создать, собственную Лубянку, но это только потому, что мы живем в странах, правительства которых нам этого не позволят».

Как видите, если на российском кладбище, по словам Галича, было все спокойненько, то в его окрестностях все бурлило, все ходило ходуном и не было видно конца этой неутихающей братской войне. Как не видно ее конца сегодня на политической арене России. Кто за кого? Кто с кем? Кто против кого? – Веlla omnium contra omnes. Надо было наступить перестройке, чтобы пришел наконец мир между враждующими лагерями эмиграции. Теперь у них был общий враг – коррумпированная, преступная власть России, и я собственными глазами видел протестующее письмо, где рядом стояли подписи Владимира Максимова и Андрея Синявского, навсегда забывших о прошлом. Такой была метаморфоза жизни. Такой вот пейзаж сегодняшней России. И какая эпоха должна прийти, чтобы навсегда изгнать дух ненависти из нашего Отечества? Какой системе предстоит наступить? Какие люди должны прийти к власти? Или этот дух ненависти в самих генах русского человека, от которых он просто не в состоянии избавиться?

Я намеренно сломал плавно текущий сюжет моей ленты, чтобы в меру своих сил показать вам европейские окрестности журнала. Но, боюсь, как бы не ввести вас в заблуждение относительно наших израильских окрестностей. Да, мы приехали на свою историческую родину, где в нас вселял веру, звал к действию великий девиз Герцпя: Im tirzu tazlichu. «Если захотите построить свою еврейскую родину – то преуспеете». Это были слова о силе человеческого духа, которые восхищали нас, да вот только вкладывали мы в слова Герцеля не его, а свой собственный смысл и по-своему переводили это герцлевское Im tirzu tazlichu. «Если захотите создать настоящий журнал, то создадите его». Так что наш Герцль, открывший нам мир национальной свободы, был несколько другим, чем израильский Герцль – основатель и вождь сионистской идеологии. И, что интересно, первыми об этом конфликте идей заговорили мы сами, точнее, заговорил я, выступая в 1978 году перед студентами Колумбийского университета с докладом о журнале «Время и мы». Я точно не помню контекста, но речь шла о соотношении двух фундаментальных ценностей современного мира – Родины и истины. Размышляя об этом, я пришел к неожиданному для себя выводу, что Родина и истина часто оказываются в состоянии конфликта. Не об этом ли в свое время протрубил на всю российскую историю Чаадаев, когда заявил, что «путь к небу лежит не через родину, а через истину»? Возможно, я был слишком прямолинеен и слишком наивен, когда пытался преломить сказанное Чаадаевым к жизни журнала и когда ничтоже сумняшеся в своем докладе заявил: «Да, мы любим Израиль, Израиль – наша новая родина. Но хоть Израиль нам и дорог, но истина дороже!» Мудрость, от которой за версту несло схоластикой, но от которой я не хотел отступать ни на шаг! Может, от того, что «Время и мы» был журналом без Родины. У нас-то, создателей журнала, появилась Родина, а наше детище так и осталось без нее. Вот ведь какой случился оксюморон!

Понятно, что сказанное мной шокировало многих граждан Израиля. В журнал шли письма: истин на свете много, о какой говорите вы – об истине Израиля или его арабских врагов, пытающихся уничтожить Израиль? По стране поползли злокозненные слухи, что «Время и мы» вообще не еврейский журнал, что он никогда бы не появился без поддержки КГБ, что нас финансируют круги, близкие к Ясиру Арафату...

Так что и израильские наши окрестности также не представляли собой идиллии, тут не прибавишь, не убавишь, ведь это также был род вариаций, живой поток истории, вне которого не понять, как начинал свою жизнь «Время и мы».

Впрочем, все происходящее в окрестностях журнала, кажется, не шло никуда в сравнении с тем, что к концу семидесятых стряслось в самом журнале. На современном языке это можно было бы назвать расколом: редколлегия в полном составе ушла в отставку (чем, конечно, не удивить ни российскую публику, ни тем более российские медиа). Можно было сказать, что произошла приватизация журнала. А можно сказать по-другому, острее и жестче, что во внутриредакционном сражении столкнулись два принципа жизни – демократия и своего рода автократия. (Слова из политической лексики отражали на этот раз жизнь журнала.) И автократия, как это ни странно, одержала победу, и именно она обеспечила долгую жизнь «Время и мы», двадцатипятилетие которого мы отмечаем.

Когда создавался журнал, все мы, не жалея себя, работали по 24 часа в сутки (помню, когда в роман Кестлера проскочила описка, вся редакция ночь не спала, чтобы исправить ее от руки).

Должен сказать, что в те первые дни, вложив в журнал деньги, пусть и небольшие, я был чрезвычайно щепетилен по части демократии. На первой редколлегии вообще молчал, хотя со многим и не был согласен. Но ведь это было живое издание, еврейский кагал, где мнений было больше, чем сотрудников. Но только в кошмарном сне я мог представить то, что спустя несколько лет произойдет в редакции. Впрочем, на первый взгляд, ничего страшного и не стряслось – просто наши финансовые дела стали так плачевны, что возникла угроза закрытия журнала. Денег оставалось на один номер, а что будет дальше, никто не знал. В это время как раз и пришла из Парижа рукопись Михаила Демина «Блатной» (перебежчика и брата Трифонова), который большую часть жизни провел в мире уголовников и теперь написал об этом документальную повесть. Читая рукопись, я поймал себя на неожиданной и жутковатой мысли: – а почему бы все это не напечатать? – и вынес вопрос на редколлегию. Идея была принята в штыки.

«Уголовщина? В литературе уголовщина всегда плохо пахнет!» – таково было общее мнение. «Но послушайте, – возражал я, – у нас же есть шанс спасти журнал». «Такими средствами? Получается, цель оправдывает средства!» Это были голоса моих ближайших товарищей, вместе с которыми, не жалея сил, я создавал журнал. Я уже не помню точно слова, которые были сказаны мной на этой редколлегии. Кажется, я дошел до того, что сказал: «Издатель здесь я, и хотите вы этого или нет, но Демина мы напечатаем». Я чувствовал, как на душе скребут кошки, но появился шанс спасти журнал, и я готов был на все. «Блатной», как я и надеялся, был хорошо встречен читателями и повлиял на подписку, но за это я расплатился трещиной в отношениях с сотрудниками. И как это бывает, пошли муссировать слухи, что у редактора – диктаторские замашки, что у него хромает вкус, что с ним вообще невозможно работать. Слухи обрастали версиями, иногда совершенно фантастическими. Чего тут было больше – комплексов или обиды на то, что антидемократически ведется дело (а оно и впрямь велось не демократично) – в этих дебрях просто не разобраться. Да и действовали мы, как петухи, знаете эти советские штучки – ты мне слово, а я тебе два! Но именно тогда я понял, что если я хочу, чтобы журнал продолжал жить, то должен действовать только так, кто бы и что бы обо мне не говорил.

Происшедшее на редколлегии, как это ни громко звучит, означало, в сущности, революцию, хоть и в масштабе журнала, но суть от этого не менялась: демократический журнал «Время и мы», живя в условиях западной демократии, как это ни странно звучит, стал журналом автократическим, с одним единственным владельцем и издателем.

Хочу это специально подчеркнуть, потому что вопрос этот слишком актуален для нас, для общества, для современной России. Отчего все мы пребываем в уверенности, что какой бы ни была судьба народа, его прошлое, его национальный характер – в посткоммунистической России никак не возможна никакого рода демократическая автократия, воспринимаемая нами исключительно как обскурантизм и реакция, хоть и будут ей сопутствовать парламент, права человека и прочие демократические институты. Я думаю, что все дискуссии – демократия или автократия – бессмысленны, пока мы не обратимся к истории, да вот хоть к опыту античных эпох, коего в силу жгучей актуальности проблемы, я позволю себе коснуться.

До недавнего времени в науке было принято мнение, что колыбелью демократии были древние Афины, но вследствие новейших археологических находок ученые пришли к выводу, что демократия (или как ее тогда называли «изегория», что значит право на свободу) возникла на стыке двух культур Греции и Азии и что в последней трети пятого века до н. э. все чаще появляются тексты (например, анонимная работа, называемая современниками «Старый олигарх»), утверждающая, что демократия хороша для худших, но плоха для лучших.

Афинский политик, племянник Перикла Алкивиад громогласно заявил, что демократия – это общепризнанное безрассудство. А после 404 года до новой эры Платон, Исократ и Аристотель начали уже открыто пропагандировать единовластие Диониса в Сиракузах, Филиппа, а затем и Александра Македонского в Греции. Демократические деятели, по их словам, оказались не в силах решить проблемы безопасности в борьбе с внешними врагами и со странствующими бандами наемников, преодолеть экономический и социальный кризисы. Народ в своем большинстве, писали они, предпочитает спокойную и экономически обеспеченную жизнь. Не случайно на всем греческом Востоке у власти стояли единоличные правители – Селевкиды и Птоломеи. Да и в Риме, как мы узнаем из других источников, республиканское государство и сенат оказались не способны справиться с полным беспределом даже на улицах самого Рима. Не случайно установление Августом принципата ощущалось Горацием и Вергилием как возврат к подлинно золотому веку. Об этом и многом другом свидетельствуют тексты.

Нет, я не ратую за механическое установление в России единовластия, демократия или автократия – это решать народу, я ратую лишь за свободный взгляд на историю и выступаю против бесконечных западных клише, не проверенных российским опытом.

Теперь снова возвращаюсь к журналу, заметив, что происшедшая революция определила всю дальнейшую жизнь журнала «Время и мы». Я уверен, что у кого-то мои рассуждения вызовут протесты: как же так, неужели одна голова лучше, чем две. а единоначальное руководство эффективнее коллективного? Что на это ответить? Я знаю, что мой ответ не будет истиной в высшей инстанции. И мне нечем оперировать, кроме моего личного опыта, из которого следует, что единоначально руководить журналом во сто крат труднее, нежели коллективно, несешь на себе невыносимо тяжелую глыбу, без сна и отдыха, без советчиков, за все на свете отвечаешь сам. (Вот чем оборачивается в жизни автократия.) Но зато – ах, боже, как это важно! – право все решать самому, кого печатать и кого не печатать, что будет главным, что второстепенным, какой тебе автор нужен, а какой автор не нужен – естественный и исполненный своеобразной гармонии баланс плюсов и минусов, лежавший в основе жизни журнала и моей собственной жизни одновременно.

Однако все это пока лишь теория, прекрасная, но теория, а на меня наступала жизнь, ее практика и прагматика. Всегда, все 25 лет наплывал этот вечный и проклятый вопрос – как жить и как выжить журналу? Что должно делать и не делать наше издание, кого печатать и кого не печатать, на чем базироваться каждому номеру – когда-то я опирался на старинный девиз толстых журналов – номер держит проза, проза и литература. Теперь девиз изменился – номер держит жизнь, номер держит время и его свидетели, свидетели прошлого и настоящего, факты жизни и документы истории. Днем и ночью не переставал я ломать голову. Все это прекрасно – время, история, но с чего начинать каждый день, каждый номер, чтобы каждая публикация заставляла биться сердце читателя (хотя, может, кому-то это покажется слишком красивым), но о читателе, про читателя я думал каждый божий день. Не стану распространяться о технологии этого поиска – тема вряд ли подъемная для настоящего выступления. Скажу лишь, что рядом с Довлатовым, Горенштейном, Хазановым, Карабчиевским, Кестлером, на журнальных страницах появились у нас имена куда менее знакомые, но, как ниже увидим, ничуть не менее важные – Самуила Микуниса, Марии Михайловны Иоффе, Леопольда Авзегера...

Итак, Мария Михайловна Иоффе, жена бывшего советского посла в Германии и личный секретарь Троцкого, дала журналу интервью, в котором рассказала о последних минутах пребывания Троцкого в Москве, перед высылкой, как в эти последние минуты он сунул ей за пазуху свое политическое завещание, о котором мир ничего бы не узнал и за которое она заплатила 20 годами сталинских лагерей. Рассказывая, она все время озиралась на дверь, утверждая, что сторож в их доме престарелых Авраам – агент КГБ и уже давно собирается ее прикончить. За бесполезностью я даже не пытался ее отговорить, я не прерывал ее, пусть рассказывает, я понимал, что свидетелей истории не выбирают, их надо брать такими, какие они есть. А вскоре последовала другая встреча – с 75-летним Самуилом Микунисом, бывшим генсеком коммунистической партии Израиля, который за свою позицию в шестидневной войне угодил в ревизионисты и рассказывал мне о своей жизни в Москве, о встречах с Мао Цзедуном и Тольяти и более всего о своих разговорах с Молотовым в Кунцевской больнице. «Почему вы дали арестовать свою жену Жемчужину, – изводил Микунис Молотова. – Как вам не стыдно? Вот Ворошилов же, когда пришли за его женой, не дал, он сказал, что здесь будет стрельба, но ареста не будет». А Леопольд Авзегер, бывший цензор КГБ, нарисовал специально для журнала машину для тайной перлюстрации писем и рассказал о технологии цензуры Госбезопасности, в которой он принимал участие в течение многих лет. А еще были в журнале дочь Михоэлса, Зденк Млинарж, Лидия Чуковская, Виктор Корчной, Эрнст Неизвестный, Михаил Осоргин...

Вот так, идя от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему, факт за фактом, собирая жизнь по крупицам, клочкам и обрывкам журнал становился важным явлением современной жизни.

И все же, подозреваю я, что многих из наших читателей не покидает ощущение некоего виртуального начала в его четвертьвековой истории – его возникновения как бы ниоткуда, его блуждания из страны в страну, его полумифическое, неизвестно на какие деньги существование, и – что самое главное – отсутствие у него страны, которую он мог бы назвать Родиной. То, о чем говорилось выше – поиски свободы, истины, демократия и автократия все это можно было назвать основами жизни журнала, а можно – хоть и не без некоторого цинизма, – воскликнуть: «Ах, опять слова, слова, слова, погремушки слов, мало что значащие рядом с живой человеческой жизнью, с вечно будоражащим душу словом Родина». Нет, я далек от того, чтобы снова затянуть давно всем надоевшую волынку о ностальгии, да еще в сегодняшнем мире, где почти не различимы границы народов и наций. Но не хочу и отрицать никогда не умирающих во мне мыслей о Родине. Так уж устроен человек. И видно, время подойти мне к последней части моего сообщения – называйте ее как хотите – «Время и мы» в России или встречи с Отечеством или в знакомом уже нам стиле – «Время и мы» и его российские окрестности. И снова возвращаюсь к привычному потоку жизни – год за годом, десятилетие за десятилетием, будто ничего не изменилось, разве только «Время и мы» переезжает из Нью-Йорка в Москву, чтобы в который раз начать новую жизнь. Но вот что важно, не на чужбине, а в своем, каким бы горьким оно ни было, все же в своем Отечестве. А дальше снова вариация за вариацией, сценка за сценкой – и первая, как я отправляюсь с кипой журналов, отпечатанных в 5 московской типографии в Дом книги на Остоженке. Товаровед оглядывает кипу подозрительным взглядом: «Нет, нет, – говорит, – этого мы не берем, даже не упрашивайте! Кстати, а накладная у вас есть?» –«Какая накладная!» – «Господи! Видели клиента, даже не знает, что такое накладная. Ну ладно, платите 50 рублей за накладную и ложьте все в тот угол. За неделю не продастся, забирайте товар назад».

Следующая встреча в книготорге на Садовой. Директор Григорий Михайлович или Михаил Григорьевич зачем-то достает метр и начинает измерять кипу. – «А это еще что?» – «Это, мой дорогой, бизнес – хочу конкретно промерить, сколько кубиков займет ваш журнал и сколько, перемножив на время стояния, он принесет доходу по сравнению с однотомником братьев Вайнеров, который только что прислали».

Затем последовали отклики в прессе – вначале в «Московских Новостях». Весь номер посвящен возвращению Солженицына, впрочем, не весь, – в нижнем левом углу 12-строчная заметка о журнале «Время и мы». Я долго ее ищу, и, наконец, нахожу. Все выглядит так, как и должно быть. Поскольку номер тематический, сообразно и заглавие заметки «Еще один возвращенец». То Солженицын, а то «Время и мы» – каждому свое место. А в журнале «Эмигрант» наше возвращение рассматривается с экономической точки зрения, отсюда и заголовок: «“Время и мы” будет продаваться в рублях, а “Синтаксис”– в долларах».

Вы спросите, а чем же кончилась вся эта эпопея в российских окрестностях? А чем она должна была кончиться в указанных окрестностях? Ясно чем – родной российской экзотикой. В один прекрасный день американским журналом «Время и мы» заинтересовалась мафия. И, возможно, дело вот так просто не обошлось бы, если бы их крестный отец после первой же «расфальцовки» не заинтересовался, а какие у нашей американской фирмы доходы и сколько всего работников. – «Доходов, отвечаю, ноль, а работников, извините, один». – «Как это один?» – «Да, один – редактор, корректор, бухгалтер, завснаб, шофер». Главный задумался, после чего, покрутив пальцем у виска, сказал, чтобы журналы я им оставлял, а сам могу быть свободен.

Так что, хотите, не хотите, а две организации – КГБ и мафия – все-таки проявили к журналу интерес. Видно, четверть века не зря им прожиты, так же, как не зря, я надеюсь, мы собрались в этом прекрасном зале

На этом разрешите мне закончить свое и без того затянувшееся повествование – не мне судить, печальное или забавное, скорее все-таки печальное, потому что прошла эпоха, наступил 21 век, на смену социализму пришел капитализм. Но взглянем окрест себя, хоть на Россию, хоть на вожделенный Запад – и что же? Печально, ах как печально это сознавать, но, похоже, даже на шажок не приблизилась Россия к счастливой жизни. А для меня и вдвойне грустно. Потому что, обозревая эти четверть века, я чувствую, как многого я не сказал из того, – что обязан был сказать о России, сколь многое так и осталось за кадром – видно, это закон жизни: так просто льются слова и так долго и мучительно делается дело, тем более дело, растянувшееся на тысячи миль в пространстве и на четверть века во времени. А что же обещает миру будущее? Ах, как устали все мы от слов и мечтаний! Но – увы, нет у меня ответа о будущем – ни о каком, ни о счастливом, ни даже просто о спокойном российском будущем, так что приходится довольствоваться тем, что есть, а есть никогда не оставляющая нас и давно породнившаяся с нами надежда, которой никто в этом подлунном мире не в состоянии нас лишить.

Время и мы. 2000. № 147. – Выступление В. Перельмана на юбилейном вечере в честь 25-летия журнала в ЦДЛ (Москва), 29 янв. 2000 г.

Также по теме:

Новости

На сайте опубликовано мемуарное эссе В. Тарасова «Ступенчатый Свет», посвященное А. Волохонскому, М. Генделеву, альманахам «Саламандра», творчеству автора и многому другому.