ЧУДО-ОСТРОВ:

Слава Курилов

О писателе, океанографе С. Курилове (1936-1998), прожившем последние годы жизни в Иерусалиме, рассказывает М. Вайскопф. Его рецензия на посмертную книгу Курилова – хотя справедливей было бы назвать ее портретом – впервые была опубликована в журнале «Солнечное сплетение» (2000, № 10-11, январь-апрель).

Слава Курилов. Путь. Compiled and prepared by Elena Gendeleva-Kurilova.

Иерусалим, 2000.

В издательской аннотации, которой снабжен этот сборник мемуарных новелл, сказано следующее: по профессии – океанограф, по натуре – романтик, по призванию – гражданин Вселенной, Слава Курилов был в Советском Союзе невыездным, но смириться с этим не пожелал. В декабре 1974 года он бежал с туристского лайнера «Советский Союз», находящегося вблизи Филиппин. Без еды и питья, без морского снаряжения, оснащенный лишь маской, ластами и трубкой, он проплыл до филиппинского берега около ста километров, проведя в океане почти трое суток. О его пути к свободе эта книга, написанная им самим и увидевшая свет после его смерти. Уроженец России, подданный Канады, последние годы он жил в Израиле. Умер, выполняя водолазные работы в Галилейском море, в воде – от века родной и предназначенной ему стихии».

Насколько мне известно, книга была отредактирована и скомпонована из готовых, но разрозненных материалов – и скомпонована, надо сказать, весьма умело. Получилось цельное сочинение, управляемое внутренней логикой и хронологией темы.

Предполагается, что всякий автор заведомо больше своего произведения. На сей раз, пожалуй, дело обстоит несколько иначе. Книга раскрывает те стороны авторской личности, которые он обычно оставлял в житейской тени. Да простится мне топорный каламбур – Курилов никогда не стремился к славе. В его облике не было вообще ничего умышленного, нарочитого. Скромность была его постоянной душевной аурой, и вовсе не из каких-то сложных религиозных расчетов на загробную компенсацию, а в силу самой его причастности тому бытию, применительно к которому все наши амбиции, все наше тщеславие смешны и бессмысленны. Он был, что называется, добрым человеком – но не активной добротой, а пассивной, ненавязчивой и очень деликатной готовностью помочь. Он излучал такое же кроткое и доброжелательное равнодушие к людям, как и к бытовым формам своей собственной жизни. Он вообще не переоценивал ее значения – ибо обладал знанием о куда более притягательных перспективах, разверзающихся за видимой гранью нашего существования. Морское плавание, переправа – универсальная аллегория духовного странствия. Слава реализовал этот мотив, сплавив литературу с собственной судьбой.

Его книга представляет собой воплощенный парадокс, присущий откровениям любого духовидца. Как можно поведать о невыразимом? Мы встретим у Славы множество традиционных сетований на внутреннюю скудость слов, на их непригодность для передачи потусторонней реальности. Да и в обществе Слава обычно предпочитал отмалчиваться, заменяя реплики легким жестом, приветливой, но как бы безадресной, несфокусированной улыбкой (рассеянность была совершенно мнимой – он очень зорко подмечал все происходящее). То была своего рода бытовая апофатика. Вдобавок, как большинство мистиков, Слава не любил праздного чтения. (Меня, например, он журил за вредное пристрастие к книгам.) Впрочем, маршруты духовного опыта разнятся: одного древнего подвижника вызвал к новой жизни послышавшийся ему детский голос: «Возьмись за чтение». Славу еще в детстве пробудил другой зов: «Очень ясный, негромкий, “внутренний” голос произнес: “Брось читать и начни действовать”». С тех пор ближайшей целью становится для него само действие, поступок. Казалось бы, принципиальный активизм и недоверие к слову плохо сочетаются с творчеством. Однако Слава сумел создать настолько увлекательный, захватывающий текст, что порой это мешает сосредоточенному и углубленному восприятию его сочинения. При этом он охотно использует расхожие эпитеты и стилевые конструкции – зато их экономный подбор всегда оказывается наиболее точным и уместным; отсюда благородный, но несколько досадный лаконизм изложения.

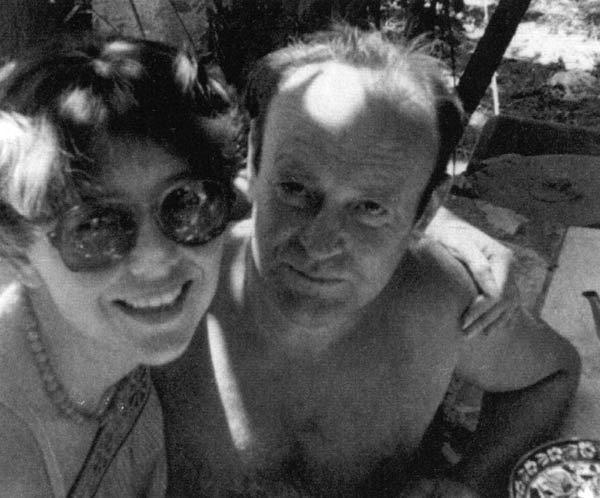

Е. Генделева-Курилова и С. Курилов

В книге есть великолепные страницы. Я имею в виду показ некоторых мистических переживаний, а также изображения океана, сопоставимые с архитектурой облаков в «Печальных тропиках» Леви-Строса или с ландшафтами смерти в военной прозе Эрнста Юнгера:

«Я видел, как внизу мелькают далекие и близкие звезды, летят какие-тосветящиеся стрелы, как проносятся загадочные торпеды, оставляя дымящийся световой след. Я видел вспышки взрывов и победные фейерверки, огни городов и селений, дымовые завесы и извержения вулканов. Вглядываясь в глубину, я открыл для себя захватывающее дух ощущение полета над бездной. Я зависал над ней, вглядываясь в россыпь огней, сверкающих внизу, чувствуя себя как бы парящим в невесомости над бесчисленными огнями ночного города. Стоило перевести взгляд на другое скопление, лежащее ниже, как возникал волшебный эффект снижения высоты полета. Так я медленно спускался по этим огненным уступам глубоко вниз... Порой огни подо мной исчезали внезапно – тогда я срывался вниз и падал, замирая, пока не хватался взглядом за вспышку света, как за опору»;

«Иногда мне казалось, что волны вокруг меня изменяют свои очертания, в ночной темноте рождались смутные, неясные формы, исчезающие прежде, чем я успевал их разглядеть. Временами я слышал звуки, напоминающие журчание ручья в лесу, шорохи крыльев и шелест листьев. Отчетливее я улавливал приятную музыку, как бы нежный женский хор. Так часто бывает у воды – я слышал такое же тихое, нежное пение на берегу Иртыша во время рыбной ловли и на диком берегу острова Ольхон на Байкале. Я помню, как пытался отыскать его источник: вслушивался во все окружающие звуки, лазил по деревьям, ползал в траве, взбирался на большие камни и скалы – хор голосов был слышен только у самой кромки воды. Я оставил свои попытки, успокоился и уже не пытался узнать причину».

Что это – музыка сфер или пение наяд из пантеистической рощи? Непреложная и осязательная достоверность куриловских свидетельств отметет любую попытку возвести их к узколитературным источникам. Тем интереснее, однако, перекличка Курилова с некоторыми писательскими текстами, проливающая новый свет на то, что мы привыкли относить лишь к беллетристическим конвенциям. Его описания экстатических состояний – всегда окрашенных контрастным сочетанием «непереносимого наслаждения с леденящим страхом» – заставляют иначе взглянуть, в частности, на картину магического полета Хомы Брута в гоголевском «Вие». Помните?

«Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря... Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка... Видит ли он это, или не видит? Наяву ли это, или снится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит и вьется, и подступает, и вонзается в душу какой-то нестерпимой трелью. Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение».

Раньше я выводил эти пассажи только из немецкой романтической традиции; но книга Славы обязывает заподозрить здесь и данные личного мистического опыта, пережитого автором «Вия», – как, вероятно, и его немецкими предшественниками.

Кульминационные сцены «Пути» – переживания бесконечно растекающегося «я», которое отождествляет себя со Вселенной, – можно найти и у авторов, Курилову почти наверняка неизвестных: например, у Ст. Пшибышевского в «Requiem аeternam». Но визионеру, как свидетельствует Курилов, свойствен и ужас перед этим неудержимым расширением, чреватым распадом и дроблением личности:

«Мое “я” стало расползаться в пространстве с огромной скоростью. Это было леденящее кровь самадхи. Я разлетался во все стороны на миллионы световых лет».

А вот как писал об этом Ходасевич:

И в этой жизни мне дороже

Всех гармонических красот –

Дрожь, пробежавшая по коже,

Иль ужаса холодный пот.

Иль сон, где, некогда единый, –

Взрываясь, разлетаюсь я,

Как грязь, разбрызганная шиной

По чуждым сферам бытия.

То, что поэт или аскет-созерцатель обретал в ходе ментального или творческого акта, Курилов постоянно подтверждал прямыми физическими усилиями, развертывающимися в пространстве на стыке жизни и смерти, на пересечении двух миров. Он всегда двигался по касательной к нашему миру. Даже спать Слава предпочитал на балконе или на крыше. «Я люблю плавать в море, когда волны не ниже двух метров, – говорил он мне, – и чтоб вода была либо ледяной, либо под сорок пять градусов». Такова же амплитуда его географических странствий: от Северного полюса до экватора. «Меня с детства мучила неодолимая тяга к испытаниям, – признается он в книге. – Мне хотелось пройти через все доступные ситуации и состояния... Стоять среди людей, ожидающих смертной казни, спасаться от кораблекрушения и плыть на плоту, вглядываясь в горизонт в надежде увидеть полосу земли». Где-то мы уже читали об этом.

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья –

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

Путь всякого мистика и специфичен, и универсален. Слава посвятил себя йоге и дзен-буддизму. Но его духовный опыт отчасти переводим на языки других культур. Бывают странные сближения. В еврейской мистической традиции – в текстах Хехалот («Чертоги») – визионер, описывая этапы своего восхождения, нередко упоминает о том, что его ноги сгорели и что он завис в огненной среде. Слава ничего не знал об этой литературе, но та же стадия вознесения встречается и в «Пути», где она как бы физически мотивирована – смертельной усталостью пловца, опаленного солнцем:

«Было такое ощущение, что ноги совсем отсутствуют... Сильно горели обожженные солнцем лицо, шея и грудь»; «Оттуда, из большого мира, океан казался сном, и я быстро забывал о нем, вернувшись. Но одно впечатление, сильное и неприятное, повторяется чаще других: я завис в какой- то странной среде. У меня болит все тело, я очень устал, мне ужасно хочется стать на ноги. Я ищу под ногами какую-нибудь опору и не могу найти... Я не понимаю, что я в воде... Я только хочу вернуться назад – туда, где я только что был».

Разумеется, с культурологической точки зрения, его путь есть классическая череда инициаций. Он сам охотно говорит о своей любви к испытаниям и готовности неоднократно преодолевать смерть: «Смерть была мне знакома, я много раз умирал в своих отчетливых до реальности сновидениях». Развернутая инициация – весь его побег, начиная с прыжка в воду:

«Я готовился, если можно так выразиться, к церемонии самопознания, некоему мистическому посвящению в тайны жизни и смерти»; «Пока я летел [над бортом лайнера], я пересек некий психологический барьер и оказался по другую его сторону совсем другим человеком». И наконец, на филиппинском берегу, этот процесс завершается каноническим новым рождением: «Я чувствовал себя новорожденным Адамом, мир стал для меня совершенно новым, неизвестным и прекрасным... Глубокая пропасть пролегла между моим вчерашним “я” и мною сегодняшним... Вся моя прежняя жизнь отделилась от меня за то время, что я был в другом мире... У меня не осталось ни единого неприятного воспоминания, никаких отрицательных эмоций. Все душевные раны – а их было немало – затянулись».

По Юнгу, все это называется индивидуацией. Куриловская ее версия выглядит так:

«Когда я вышел на берег, я испытал все. Я был королем, я был Цезарем. Я прошел через все. Исполнились все мои мечты. У меня пропала прежняя зависть к героям. Я стал Мужчиной. Исчез тайный, мучивший меня комплекс неполноценности. Люди никогда не перешагнут какую-то черту. Я перешагнул... Первый раз в жизни я наслаждался самим собой. Никакой ностальгии, которой я так боялся, не было в помине. Не было и страха будущего. И еще я заметил, что исчезли мучения секса – ощущение было, будто я и не знаю, что на свете есть женщины».

Конечно, это первозданный человек из первой главы Книги Бытия – Адам, от которого еще не отделилась Ева – или, как мы ниже увидим, сам Адам Кадмон. До того, как перейти к этому образу, я хотел бы напомнить, что и туземцы, обитатели поселка Генерал Луна на острове Сиаргао, куда прибыл пловец, тоже воспринимают его появление как воскресение из мертвых:

«Оказывается, неподалеку от места, где мы встретились, было кладбище – и мое тело все еще продолжало фосфоресцировать в темноте, и эти люди поначалу приняли меня за танцующее привидение».

Все знаки, все реалии текста двоятся – и раскрываются через собственные повторы. Совсем незадолго до того Слава в состоянии транса ощутил, что его тело излучает свет и что он танцует в ином мире. Теперь это астральное видение стало земной явью. Здесь в повествование включается обширный набор фольклорных образов, пробуждаемых памятью жанра. Путешественнику мерещится на Сиаргао, будто он попал в зону потусторонних мытарств, бесплотное царство испытующих его духов: «Постоянно движущиеся тени на стенах, пристальные взгляды множества глаз, говор на незнакомом языке – все это напоминало какой-то колдовской мир. Крошечные черные создания – это были дети – ходили голыми, они копошились где-то и вверху, и внизу под столом, и чуть ли не по стенам. На всякий случай я старался по возможности не смотреть на те их места, где могли быть рожки и хвостики». Действительно, знакомство с островитянами превращается в новое – уже ментальное и интеллектуальное – испытание для героя: «Дети экзаменовали меня сразу в науке, религии и философии». Так бесы или стражи того света, по бесчисленным народным поверьям, допрашивают покойного, выведывая у него магический пароль. Вместе с тем эта куриловская сцена подернута налетом явственного разочарования – Слава мечтал вовсе не о вхождении в чужую жизнь, а о создании собственной. Новый Адам хотел быть Новым Робинзоном: «Я чувствовал себя Робинзоном Крузо, я уже был влюблен в свой остров... Придется открывать все заново, – замирал я от новых возможностей. Самое главное – добыть огонь». Но Робинзон - это одновременно и творец обновленного мира, а чаемый огонь тут соответствует библейскому: «Да будет свет!» (Примем в расчет, что и роман Дефо пронизан той же библейской символикой – ведь даже имя Пятница воспроизводит название того дня творения, когда оно было увенчано созданием человека.) И вот здесь мы соприкасаемся с глубинной, сокровенной подосновой того главного метафизического сюжета, который управлял всей жизнью Славы Курилова.

Воплощенный в облике обетованного острова, конечный пункт всех его и внешних, и внутренних странствий – это, конечно же, постигнутое мистическое всеединство, coincidenciaoppositorum, Абсолют идеалистической философии, где снимаются все полюсы, все контрасты, все различия между бесконечным и ограниченным, вечностью и мигом, движением и статикой, добром и злом, объектом и субъектом. Сам Слава так свидетельствует об этом постижении: «Я видел все явления и вещи в их изначальной целостности и простоте. Все, что видишь и чувствуешь – истинно. В этом мире нет противоположностей, нет доказательств и сомнений... Там, в глубине, есть только Единство». Соответственно выстраивается его, так сказать, визионерская методика: «Оказалось, что если можно представить объект в антиномиях и концентрироваться одновременно на обе противоположности, получается стереоскопический эффект, весь процесс... заканчивается созерцанием до полного понимания». Столь же «стереоскопичны» и его пространственные траектории, пролегающие на стыке двух миров, двух бездн. Бесконечность и точка, растекание и концентрация – два главных полюса его пространственной метафорики. Но эта вполне абстрактная геометрия обнаруживает неизбывную связь с библейской и соприродной ей традицией.

Рассказчик вспоминает, как однажды зимой на Байкале он, выйдя размяться из танка-вездехода, заблудился в непроглядной метели: «Спасло меня чудо, другими словами это не назовешь: метель вдруг разомкнулась узким прямым коридором, ведущим к едва видимой точке – танку. Не веря своим глазам, я быстро пошел к образовавшемуся проходу и вскоре услышал шум работающего двигателя».

Это вовсе не «тернистая тропа»; не обычный лабиринт мистика, ибо больше всего куриловское спасение напоминает библейский Исход – прямой путь сквозь расступившееся море. В таком же «узком коридоре» герой, погибающий в океане, встречает своих потусторонних наставников и спасителей. Но у этого пространственного образа есть, мне кажется, еще один метафизический смысл:

«Мое “я” внезапно расширилось и стало включать в себя огромное пространство. Я мог смотреть сверху на океан, на остров, я был среди звезд, плыл облаками в ночном небе. Я был каждым деревом, каждым цветком, я проносился ветром по верхушкам пальм, в меня вошла одушевленная тишина... А когда через некоторое время она незаметно исчезла, я опять чувствовал тело, сознание нужно было направлять, как узкий луч света, по очереди с объекта на объект, с одной мысли на другую».

Думаю, каждый, кто хоть немного знаком с каббалой, припомнит здесь знаменитый «цимцум», самосжатие Эйн-Софа – божественной бесконечности, первичный точечный мир («олам ха-некудим») и луч, исходящий от лика Адама Кадмона. Но световой поток может обращать душу вспять, к Эйн-Софу, к ее предвечной родине. Слава рассказывает, как в лунную ночь узкий просвет между облаками открывает расходящееся звездное небо: «Пространство между облаками необыкновенно расширилось в глубину Вселенной, и казалось, что ты несешься по нему в бесконечность; я люблю эти минуты, – продолжает Курилов, – душа осматривает мир, себя, будто только что родившись. Меня ничто не беспокоит. Я еще не помню, кто я и почему здесь».

Прежнее «я» разрушается во имя этого возвращения к первозданному миру и прообразу человека. «Чудо» и «первозданность» (от «первозданного океана» до «первозданного вкуса пищи») – вообще любимые слова автора, томящегося по изначальной «целостности и простоте» – по инициальной фазе библейского Творения. Но у метафизической цельности имелся домашний, еще младенческий аналог, описанный в одной новелле, посвященной детству: «Мой мир был первозданным – в нем еще не было противоположностей “хорошо – плохо”, и потому абсолютно совершенным и необыкновенно красивым». Конечно, это Рай до рокового познаниядобра и зла. Затем действие переносится в окрестности Семипалатинска в тогдашнем их виде: «Здесь, вдали от города, тишину нарушали только чистейшие, первозданные звуки». Этот экологический Эдем сосредотачивается на острове в излучине Иртыша возле Семипалатинска и называется он «Чудо-остров»: «Остров был необитаем... Деревья смыкались вершинами, и внизу был полумрак, как в джунглях... Мы... чувствовали себя первопроходцами».

Но ведь это инфантильный прообраз того самого филиппинского необитаемого острова Дако, куда пытался добраться Слава, или поросшего джунглями Сиаргао, который он поначалу принял тоже было за необитаемый остров: «Заросли сомкнулись в непроходимую рощу. Я чувствовал себя счастливейшим первооткрывателем... Что могло с этим сравниться? Разве что путешествие на другую планету? Это был он, тот самый, вымечтанный с детства, мой заветный остров!»

Другая планета – часто у Курилова метафора инобытия. Но у нее есть и негативный вариант. Наш мир мертв, повторяет Курилов. Его можно воскресить, вернув к изначальной сути, но и тогда придется иметь дело со страшной изнанкой реальности. Вселенная, весь космос двоится. На уровне земной биографии эта амбивалентность разрешается для Славы тягостным микросюжетом. Он с горечью убеждается, что остров Сиаргао все же обитаем. Курилов попадает в поселок под названием Генерал Луна. А наутро его оттуда забирают солдаты – «люди в форме, с автоматами на плечах. Господи, почему я не ушел в джунгли той же ночью!» – сокрушается беглец.

Между тем весь этот эпизод в поселке Генерал Луна есть как бы символическая реплика на гораздо более давнее и страшное событие – уничтожение Чудо-острова советскими генералами, построившими там атомный полигон: «Генералы удовлетворенно смотрят в бинокли», как умирает земля после взрыва. «Из-за мрачного ландшафта это место здешние [семипалатинские] жители называли Луной».

В целом же эта книга завершается иным, не менее захватывающим сюжетом, предлагающим положительное решение библейской космической темы. Быть может, не зря провидение привело Славу в наш вроде бы безнадежно прозаический Израиль, и не зря он погиб в водах Кинерета – озера апостолов и каббалистов. В заключительной новелле «Ночь и море» описано странное или чудесное явление, которое Слава, на борту израильского океанографического судна, наблюдал у берегов Египта. Внезапно море стало «абсолютно неподвижным и гладким, как озеро» – и тогда воды соединились с небом, как в момент сотворения мира: «Море исчезло. Под нами была бездна, усеянная яркими звездами. Корабль плавно парил в пространстве в центре одной гигантской сферы... Тени мачт и надстроек судна висели прямо в пространстве. Линии горизонта не было видно. Звезды сверкали везде – и внизу, и вверху. Там, внизу, среди звезд, я увидел и собственную тень».

Так заново, из ничего, с вечера до утра – как в Библии – создается Вселенная. «Шел час, другой, третий. Прямо из ничего, там, где должна была находиться линия горизонта, рождались все новые и новые созвездия... Под утро звездный свет погас, а на востоке стал медленно растекаться густой бордовый цвет, окрасивший поверхность воды багряными узорами. И следом за ним, закрывая гигантское ночное представление, показался краешек солнца, окончательно разделивший Вселенную на море и небо». На этой фразе завершается и вся книга, исчерпавшая свою главную тему. Осталось напомнить о библейском прообразе сцены: «И стал свет... И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью... И назвал Бог твердь небом... а собрание вод назвал морями» (Быт. 1:3-10). Мы, друзья и читатели Славы, остались в этом разъятом, распавшемся мире, и не знаем, как вернуться к тому Чудо-острову, о котором поведал нам автор.

Мир всего лишь заколдован.

В каждой вещи спит струна.

Разбуди волшебным словом –

Станет музыка слышна.

Возможно, для кого-то из нас таким словом окажется книга молчаливого Славы Курилова.